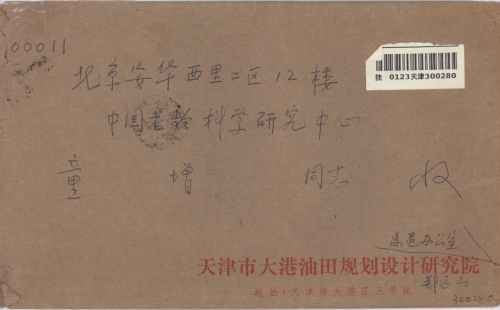

信扫描序列号:s3685

写信日期:1993-12-25

写信地址:天津市

受害日期:无

受害地址:无

写信人:郑远山

受害人:无

类别:其它(OT)

细节:近读《血淋淋的战争索赔案》一书后对你们努力深表敬佩和敬仰,我坚决支持索赔并提出一些建议和疑问,希望先生有所赐教和帮助。

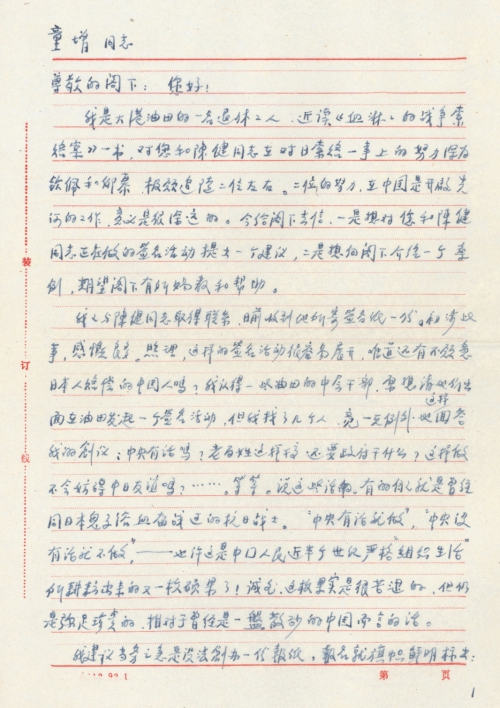

尊敬的阁下:

您好!

我是大港油田的一名退休工人,近读《血淋淋的战争索赔案》一书,对您和陈健同志在对日索赔一事上的努力深为钦佩和仰慕,极愿追随二位左右。二位的努力,在中国是开启先河的工作,意义是很深远的。今给阁下去信,一是想对您和陈健同志正在做的签名活动提出一个建议,二是想向阁下介绍一个案例,期望阁下有所赐教和帮助。

我已与陈健同志取得联系,目前收到他所寄签名纸一份。初涉此事,感慨良多,照理,这样的签名活动很容易展开,难道还有不愿意日本人赔偿的中国人吗?我认得一些油田的中层干部,原想请他们出面在油田发起一个签名活动,但我找了几个人,竟一无例外这样地回答我的创议:中央有话吗?老百姓这样搞还要政府干什么?这样做不会妨碍中日友谊吗?……等等。说这些话的,有的自己就是曾经同日本鬼子浴血奋战过的抗日战士。“中央有话就做”,“中央没有话就不做”——也许这是中国人民近半个世纪严格“组织生活”所耕耘出来的又一枚硕果了!诚然这枚果实是很苦涩的,但仍是弥足珍贵的,相对于曾经是一盘散沙的中国而言的话。

我建议当务之急是设法创办一份报纸,报名就旗帜鲜明标出:《对日索赔报》。主要任务有三:宣传有关国际法和国际惯例,介绍世界各国索赔和赔偿情况;收集民间受害典型事例;发动要求受害赔偿的签名活动。当然,要创办这样一份民间报纸同样很难,一是有关部门不肯点头,中国还没有民间办报一说,何况带有很浓的政治色彩,经费也大成问题,别看一些人可以为一个歌星一掷千金,轮到民族大义的事就不一定肯出钱了。但难只是难在开头,一旦把报办起来,事情就好办,既然政府批准办这样一份报纸,这一民间活动就不再是“不一致”行为了,这样就便于人们响应,资金也可以用一报“养”报的办法解决。索赔活动本身也要有活动经费,办一份报纸,事业有了阵地,还可以事业“养”事业了。不知诸位是否想到过此事?

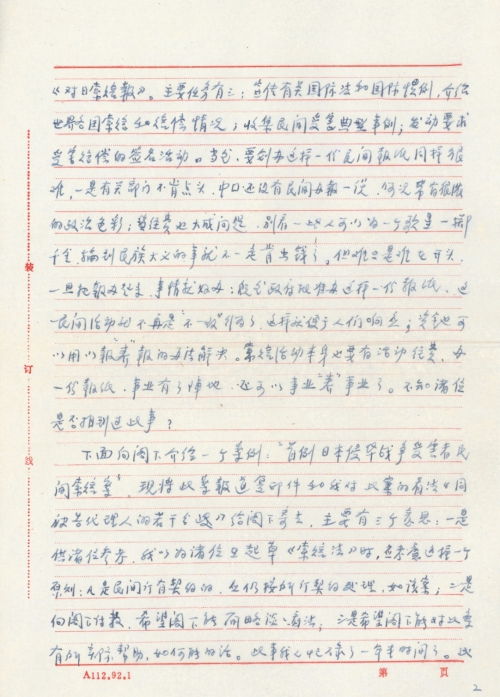

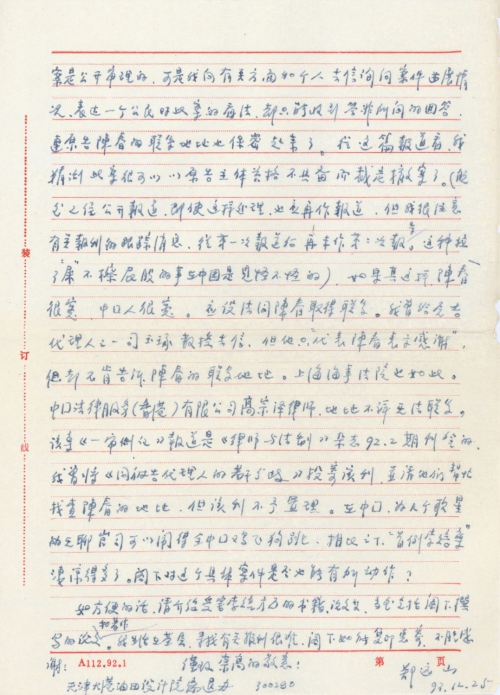

下面向阁下介绍一个案例:“首例日本侵华战争受害者民间索赔案”,先将此案报道复印件和我对此案的看法《同被告代理人的若干分歧》给阁下寄去,主要有三个意见:一是供诸位参考,我以为诸位在起草《索赔法》时,应考虑这样一个原则:凡是民间订有契约的,应仍按所订契约处理,如该案;二是向阁下赐教,希望阁下能简略谈谈看法;三是希望阁下能对此案有所实际帮助,如何能的话。此事我已忙碌了一年半时间了。此案是公开审理的,可是我向有关方面和个人去信询问案件进展情况,表达一个公民对此案的看法,却只能收到答非所问的回答,连原告陈春的联系地址也保密起来了。给这篇报道看,我猜测此案很可以以原告主体资格不具备而裁定撤案了。(既然已经公开报道,即使这样处理,也应再作报道,但我很注意有关报刊的跟踪信息,从第一次报道后再未作第二次报道。这种拉了“屎”不擦屁股的事在中国是见怪不怪的),如果其这样,陈春很冤,中国人很冤。应设法同陈春取得联系。我曾给原告代理人之一司玉琢教授去信,但他只“代表陈春表示感谢”,但却不肯告诉陈春的联系地址。上海海事法院也如此,中国法律服务(香港)有限公司高宗泽律师地址不详无法联系。该案《一审例记》报道是《律师与法制》杂志92.2期刊登的我曾将《同被告代理人的若干分歧》投寄该刊,并请他们帮忙找查陈春的地址,但该刊不予置理。在中国,为几个歌星的无聊官司可以闹得全中国鸡飞狗跳,相比之下,“首例索赔案”凄凉得多了。阁下对这个具体案件是否也能有多动作?

如方便的话,请介绍受害索赔方面的书籍、论文等,当然包括阁下撰写的论文和著作。我生活在基层,寻找有关报刊很难,阁下如能复印惠寄,不胜感谢!

谨致崇高的敬意!

郑远山

93.12.25

天津大港油田设计院离退办

300280

首例日本侵华战争受害者

民间索赔案一审侧记

△法院院长谷正平(中)、审判员周慎言(左)、林海龙(右)

○本刊特约记者 陆泸生

1991年8月15日,中国人民抗日战争胜利46周年纪念日。

上海福州路209号,上海市高级人民法院第三法庭。

一起不同寻常的案件——香港中威轮船公司诉日本国奈维克斯海运株式会社船舶租凭合同纠纷案,正由上海海事法院进行公开审理。

关于这起案件,海事法院在开庭前发给各新闻单位的邀请采访通知中介绍说,“该案纠纷发生在中日战争之前,社会影响深远,请求标的额达52亿日元和1千万美元”,总计折合美金9750万元。

如此巨额的诉讼标的,在建国以来上海以至全国的法院审理的案件中,都是绝无仅有的。

更何况,这是一起时间跨度近半个世纪的中日两国间的历史悬案。

年届花甲、颇具学者风度的上海海事法院院长谷正平出任审判长。他曾向一些记者表示:此案也许是我这一生承办的最后一个案子。我一定竭尽全力,向中国以至世界的法律界交出一份满意的答卷!

追溯历史,一个折射着民族艰辛命运的故事令人悲怆而愤懑。

1930年6月,年仅35岁的宁波籍民族资本家陈顺通先生,以一艘“老太平号”轮船起家,在上海创办了中威轮船公司。他殚精竭虑,经营得法,事业蒸蒸日上。到1934年,除了“老太平号”,中威公司又增加了“新太平号”、“顺丰号”、“源长号”等三艘轮船,总吨位已在2万吨以上。它的航线遍布国内和南洋(今东南亚)一带,业务一直拓展到社会主义苏联。“中威”声誉日隆,成为当时中国最大的民营轮船公司。

1936年6月10日,陈顺通先生代表“中威”两次与日本大同海运株式会社签约,分别将6725吨的“顺丰号”和5025吨的“新太平号”以期租形式在上海租给“大同”,租期各为12个日历月。

合同规定,“大同”应按月交纳租金,并且最迟应在起租后第13个月的最后一天的24:00时之前交还承租船舶。

为防止不测,“中威”又分别为两轮向东京海上火灾保险株式会社和三菱海上保险株式会社作了船体投保。“新太平号”保险金为40万日元,“顺丰号”保险金为66.7万日元。

这次决策,也许是陈顺通先生一生中最大的失误。

自1931年“9•18事变”始,我国东北三省在4个多月内全部沦陷,1932年初,日军又在上海挑起了“1•28事变”。同年3月4日,日本帝国主义一手策划的傀儡政权伪“满洲国”在东北登台。

至1936年,中日民族矛盾已极度尖锐,日寇更大规模的侵华战争迫在眉睫。曾在北伐战争中支持帮助国民党,遭到上海法租界当局秘密通缉;以后受到国民党政府一等勋章嘉奖的陈顺通先生,此刻却黯于形势,结果招致了一场无情的劫难……

1937年7月7日,日本帝国主义以“卢沟桥事变”为开端,发动了蓄谋已久的全面侵华战争。

8月22日,厄运降临到陈顺通先生头上。就在日寇侵华战争愈演愈烈的同时,日本海军于这一天在国内的大阪港和九州八幡港“俘获”了“顺丰号”及“新太平洋号”。

10月13日,日本政府递信省(现在的运输省)将这两艘船占为已有,随后又以所有者的身份与大同海运株式会社签订定期租船协议,“大同”则须向递信省交纳租金。

1938年10月21日,“新太平号”在日本海域内伊豆大岛冲触礁沉没。“大同”由此取得的40万日元保险金,因船舶“所有者”为日本政府,便被纳入了日本国库。

1943年5月1日,“顺丰号”被指定为日本海军用船,执行服务于太平洋战争的海运任务。1944年12月15日,它在中国东海海域触雷沉没。“大同”由此得到的保险金也被纳入了日本国库。

这对呕心沥血创办“中威”的陈顺通先生,是一个无以复加的残酷打击。作为日本帝国主义侵华战争的直接受害者。陈顺通先生立下誓言,总有一天要将两艘船的损失追回……

岁月如流,光阴飞逝。1988年代表“中威”起诉的,已是陈顺通先生的孙辈陈春先生了。当年的大同海运株式会社一而再再而三地合并,至上海海事法院公开审理这一案件,被告也就变更为奈维克斯海运株式会社了。

耐人寻味的是,“中威”的诉状中,没有提及日本海军1937年8月22日非法掠夺“新太平洋”和“顺丰号”这个事实。而这一点,在庭审过程中却将无法回避。

开庭这天上午9时整,端坐在国徽之下、审判席正中的谷正平审判长宣布开庭。

容纳了百余名旁听者和记者的法庭顿时安静下来。人们的视线投向坐在原、被告席上的双方代理人。原告代理人——中国法律服务(香港)有限公司高级律师高宗泽和大连海运学院副教授司玉琢;被告代理人——上海华联律师事务所海事接待站主任陈发银律师和马裕文律师。他们都长于办理海商海事案件,且在当地有相当的知名度。在这场关系到中国法律尊严的诉讼中,他们无疑将认真履行义务,维护各自委托人的合法权益。

谷正平审判长按程序告知原被告双方诉讼的权利、义务、并且询问、是否要求审判人员回避?

对此,原告方明确表示不要求回避。

而对被告来说,情况就大不相同了。

身材敦实的陈发银律师起立作答。

他说,作为中国律师,我们既要维护当事人的合法权益,又要维护法律尊严,为提高我国在世界上的司法威望而努力。能否公正地审理本案,不仅涉及世界舆论,而且关系中国的改革与发展。应该让世界人民知道,中国的法律是公正的,和中国交往是可以放心的。

这段开场白意味深长,使场内气氛愈发凝重,人们已有了某种预感。

他继续说——接受委托以后半年来的事实表明,我们的上述愿望未能在本案中很好地得到实现。所以,几天只能以非常复杂的心情,根据法律及当事人的委托,遗憾地向法庭表示,被告申请谷正平审判长回避。

话音未落,四座皆惊。

被告方的回避申请书,历数谷正平审判长“乱盖收文章,为原告超过时效庇护”,“阻碍被告阅卷,为原告不符起诉条件掩盖”等“明显不公正”之处。

陈发银律师接着说——

原告的诉讼请求是“期租租金和利息”,理由是“大同海运从1937年8月起即未向原告支付租船合同约定的租金”。双方“争议的焦点是,原告出租的两艘船在1937年8月22日被日本海军拿捕时,中日之间是否处于战争状态?”。而谷正平审判长在1991年8月签发的给新闻等单位的通知中,就事先定下了“该案纠结发生在中日战争之前”的调子。

“中日战争始于1937年7月7日,这是中国人民众所周知的事实”,为更能说明问题,陈发银律师授引了已故毛泽东主席写于1937年8月25日的《为动员一切力量争取抗战胜利而斗争》一文。他认为,毛泽东主席对这段历史所作的定评,符合客观实际,是权威的。谷正平审判长的做法,完全是因为他与原告律师团召集人有着亲密关系所致,这将影响本案的公正审理,所以应该回避。

旁听席上,几位据信属原告律师团成员的来自北京的学者及律师,此时已按耐不住地作出反应。他们纷纷向周围旁听者和记者表明自己的看法,国民党政府是1941年12月9日对日正式宣战的,从法律角度看,中日两国在此之前不处于“战争状态”。不存在战争,也就不会有战争受害索赔,不存在战争,纠纷的双方就仅仅是中日两家企业,这为原告再诉状中何以只字未提:日本海军非法截扣两轮之史实提供了注脚。但是,这起案件究竟属于什么性质?偌大个法庭里,人们疑疑惑惑,议论纷纷。

谷正平审判长抱持镇静,宣布暂时休庭,由审判委员会研究被告的回避申请。

为了进一步了解本案的真相,不妨在这短暂一瞬,把历史的镜头再次闪回。

1945年8月15日,日本帝国主义被迫无条件投降。抗战的胜利,使陈顺通先生看到了索赔的希望。

从这一年至1949年,他5次东渡扶桑,向日本政府索赔。虽经四处交涉,但每一次都徒劳而归。

1945年11月,陈顺通先生忧病交加,逝世于上海,时年54岁。临终前,他把向日本政府索赔的未了心愿托付给了长子陈洽群。

陈洽群先生不久后成了香港居民。从1958年起,他先后10余次赴日,通过各种途径提出索赔要求。石桥湛三前首相、永田亮一参议员等人在数次约见他时都说,“你是战争的直接受害者,我们向你道歉,相信在不久的将来,你的损失一定能得到合理与充分的补偿。”日本新闻、法律、航运等各界有识之士也都纷纷表示了同情和支持。

但是,直到1964年,索赔仍然毫无进展。

陈洽群先生并不灰心。

1964年12月初,他委托日本律师向东京简易裁判所提出民事调停。民事调停的对方是日本政府。

但民事调停未果。日本政府承认日本海军不法拿捕“新太平号”和“顺丰号”,沉船后国家已取得保险款的事实;又承认日本政府将船租给大同海运株式会社并在船沉前收取船租的事实。但又以下述理由,主张无支付赔偿的义务:(1)本事件的发生乃是日本国旧宪法时代的行为,在当时是因国家行使公共权力所引起的损害,法律上国家并无承担赔偿的义务。(2)外国人向日本政府提出的损害赔偿,若无条约规定,日本政府不承担义务……

1970年4月下旬,陈洽群先生委托日本律师向东京地方裁判所提起民事诉讼。

状告日本政府依然未果。日本政府拒不赔偿的主要理由是:日本海军截扣两船,是对敌对国船只进行捕获的战争行为,而不是对中国公民合法财产的征用。

陈洽群先生望眼欲穿,历经种种磨难,但他最终等到的,却是东京地方裁制所以所谓“时效消灭”为由宣告他败诉的一纸判决。

两代人几十年为索赔所付出的一切,至此全部付之东流。陈洽群先生如雷轰顶,五内俱焚。

1974年11月,他又作了最后一次法律尝试。在东京华侨总会帮助下,他向东京高等裁判所提起上诉。此时的他已是债务重重,仅仅一审期间,他就支付了60万美元之巨的诉讼费用。迫于经济上的难以为继,1975年3月底,他心有不甘又万般无奈地撤回了上诉。以后,他仍然在苦苦寻求解决这一悬案的途径,直至1985年因为年老体弱实在精力不济,他才把这副重担交给了二字陈春和陈震兄弟俩。

对照日本政府和陈洽群先生包括他们日本律师及中国顾问的观点,有一个现象很发人深思。

这就是,双方各自的立论,竟然都源出于一种所谓“正统国际法”的立场。

日本政府认为,它的海军截扣“中威”两轮,是对“敌对国”的“战争行为”的一部分,而战争期间这样“行使国家公共权力”,符合国际法及国际惯例,所以无须赔偿。

陈洽群先生等人却认为,日本海军截扣“中威”两轮,是在中日两国关系正常的情况下发生的,属于“非战争状态下的不法行为”,应当予以赔偿。理由是:1937年中日两国间尚未宣战,日本政府当时也不承认发动了侵华战争。而不宣战,就构不成国际法意义上的“战争状态”。

日本政府所持观点的谬误是显而易见的。它仍然没有正视该国曾经发动的战争的非正义性,而侵略战争早就为国际法所禁止。作为发动侵略战争的战败国政府,它没有理由不赔偿曾给被侵略国人民造成的损害。二次大战后,国际法上也早已形成了被侵略国人民向侵略国政府要求受害赔偿的惯例。即使是作为反法西斯国家的美国政府,也对在二战期间受到政府管制的美籍日人给予了经济补偿。对1941年12月太平洋战争爆发以前,中国人民独力抗战时期,中国及中国公民在日本的财产和权益问题,我国周恩来外长1951年8月关于美英对日和约草案及旧金山会议的声明中,早就明确主张应予保护和追偿。

陈洽群先生同样忽略了“侵略战争”这个概念,因而没有能够理直气壮地驳斥日本政府的谬误。

在东京地方裁判所的一审判决之后,陈洽群先生的见解向前迈进了一大步。他在一份辩驳这个判决的报告中提出,“日方侵占原告先父所有的两轮,发生于中日冲突时期”,“如果说该两轮后来被日本军方捕获,作为战利品,那么这就属于对人民的战争赔偿范围。日本投降后,由条约承担了战争赔偿责任,这些条约规定就构成了日本国内法的一部分,应当由日本法院贯彻实施,那就更不能适用所谓的‘时效消灭’使原告的诉权消失。”

陈洽群先生在日诉讼后期的这些新的观点,陈春先生在国内的诉讼中却没有采纳。其原因有三:

第一,在国内起诉,不可能再将日本政府列为被告。一国政府不受另一国司法机关的管辖。

第二,既不能告日本政府,当然也就不能再提“战争赔偿”。

第三,只有不提“战争赔偿”,才有可能把“奈维克斯”这家日本企业列为国内法院审理的“经济纠纷”的被告。

然而,从祖父、父亲向日本政府索赔,到孙子向日本企业索赔,这突然的转向且不论在政治上意味着什么,它在法律上又是否可取呢?到底是谁侵犯了“中威”的合法权益,这就是问题的实质。很清楚,这不是一个单纯的经济利益问题。

陈发银律师就“中日战争”问题当庭质疑,要搞清楚的显然也就是这个实质。

正因为如此,法庭上出现了一个十分具有讽刺性的场面:身为日本企业的被告,通过代理律师义正词严地宣讲中日战争的历史,并引证中国共产党领袖人物的论述,而法庭和中国原告对此却讳莫如深!

30分钟休庭之后,法庭宣布被告的回避申请不能成立,继续开庭。

被告方申请复议,但庭审没有停顿。

接着,原告又遇到了第2个难题。

原告无法证明其具备在中国法院起诉的资格。

原告在诉状中说,它“原是在中国上海依法登记注册并依法存在的中国法人,1958年迁往香港,依照香港法律成立并存在至今。”

海事法院也确认它“现为香港企业,1930年创设于上海,后迁往香港”。

陈发银律师却质疑,请法庭要求原告拿出它是中国法人的证据。

高宗泽律师回答,公司法定证书由于战乱和年代久远,已无法找到。但有两船证明和日本“大同”的合同为证。

那么,如何证明起诉的“中威”就是当年上海的那个“中威”呢?陈发银律师又发问。他说,所谓“中威”1958年“迁往香港”一说不实。查阅五十年代上海私营企业管理部门档案,根本没有中威轮船公司。而按照当时的政策,私营企业是全部经过重新登记的。

他进一步指出,陈洽群先生1970年在日本起诉时说,他是1949年12月从上海“逃难至香港”的,1964年在日本民事调停时也自称“逃避到香港”。既然如此,由怎么可能是“迁移”?

高宗泽律师认为,想以证明原告主体不合格的办法免除义务,这是被告在法律上的技巧。尽管原告再解放后没有在大陆登记,但不等于丧失了债权……

在庭审中,双方又各自宣读了一些香港律师的“公证书”和“宣誓证词”。被告方出示的两位香港资深律师的证词,告知法庭,作为一个公司实体的“中威轮船公司”,在香港是不存在的……

激烈的争辩持续了一整天。其间,法庭宣布对原告主体资格的调查暂告一段落,“因为证据要核实”。法庭准备绕过这个问题,接着调查时效问题。

然而原告的主体资格问题,是诉讼能否成立的一个最起码的条件,原告对此说不清楚或者准备不足,这对诉讼的严肃性不能不带来影响。强烈的民族感情和高度的依法诉讼意识,毕竟应该统一起来。

法庭最终还是注意到了这一点,鉴于最基本的原告诉讼主体资格无法当庭澄清,开庭已无意义。下午4时左右,谷正平审判长宣布休庭。

在这次事关重大的涉外历史悬案的审理过程中,双方代理人持一丝不苟的严格态度,使中外当事人的合法权益包括诉论权利能够得到中国法律的切实保障。

“8•15”庭审留下了许多使人回味,发人深省的问题。比如,海事法院从法律角度提出,中日战争始于1941年12月9日,这不仅在中国司法界是第一次,对新中国历来关于中日战争的定评也是一次理论冲击,它的意义确实非常深远。

又比如,以“宣战”与否作为判断国家间有无处于“战争状态”的唯一标准,这又很值得结合国际法的历史演变尤其是二次大战后的发展,认真研究一番。等等。都可以见仁见智,予以评说。

至于原告诉讼主体资格最终如何确定,被告提出的回避申请能否受到重视等一系列问题,则只能拭目以待。

“8•15”休庭至今,业已7个月。何时重新开庭不得而知。但第一个回合的交锋,还没有将所有的分歧和争议公诸于众,这是可以料见的。各方人士都在密切关注这一案件的走向。陈氏三代为维护其合法权益进行的不懈努力,应当得到积极而正确的帮助,掠夺中国公民私人财产而至今拒不赔偿的真正的责任者应当受到道义的谴责,他们最终必将承担应有的义务和责任,实行社会主义法制的中国有力量做到这一点,对此,我们坚信不移!

〔责任编辑 文瀛〕

同被告代理人的若干分歧

——读《首例日本侵华战争受害者民间索赔案一审例记》

郑远山

读完此篇报道,虽然是一个局外人,激愤的心情也是无法平息的;作为那一场战争的受害者,对被告代理人的诸多论点,任何一个中国人都是没有理由坐视的。

一、半个世纪前发生在中国大地上的灾难,是“中日战争”吗?

被告代理人认为:“中日战争始于37年7月7日,这是中国人民众所周知的事实。”此说极为不妥,“中日战争”这一概念就完全是胡诌的。二次大战期间,国家之间关系的基本特征是:弱国无外交,强国无须外交,国际准则被彻底践踏,国际社会处于完全的无序状态。中国同日本两国之间所发生的悲剧,是日本军国主义以奴役和掠夺为目的的侵略战争,不是为解决某一争端并通过一定的外交和法律程序而发生的战争,所以只能是侵华战争或抗日战争,绝不是什么“中日战争”。《毛泽东选集》第二、第三卷作于八年抗战期间,在每卷目录前都特别标明“抗日战争时期”,而不是什么“中日战争时期”;在两卷巨著篇目里,出现“抗日战争”、“抗日”、“抗战”这样的字眼比比皆是,但没有一个“中日战争”;“抗日战争”一词,充满两卷巨著内文,而“中日战争”只在个别特是的场合下使用;被被告代理人引用的《为动员一切力量争取抗战胜利而斗争》一文,也明明写的是争取“抗战”胜利,而不是争取“中日战争”胜利,像被告代理人所说的那样。被告代理人既然引用毛主席论著,有什么理由抛弃作者根本立场?众所周知,战后的日本人民,为了世世代代不忘军国主义政府所造成的包括本国人民在内的世界性灾难,是把侵略战争写进了教科书的;同样众所周知,日本残余军国主义势力,前些年曾力图把学生课本中的“侵略”修改成“进入”,遭到了中国人民、朝鲜人民、东南亚地区人民和日本人民的共同谴责和反对。“抗日战争”一词,是载入中国历史收进各种文献、典籍和辞书的,被告代理人在什么地方找到“中日战争”一词的出处?一个历史词语,应能涵盖相应的历史事件,“中日战争”慨括了记忆犹新的血腥事实么?任何一个历史词语,无不都是历史自身造就的,难道是什么人可以随意杜撰的吗?本案被告代理人,一名中国的据说是知名律师,为了一个具体案件,竟不惜损害中日两国人民和世界人民的共同利益,“修改”这样一个事关重大的历史概念,任何一个中国人都将为此而愤慨,日本人民和正直的日本法律界也将为之不齿。

是的,此案审理法院——上海海事法院也提出了“中日战争”这样一个概念,但这个“中日战争”是完全正确的。审理法院在邀请记者采访通知中说“该案纠结发生在中日战争之前”,指的是发生在国民党政府41年12月9日对日宣战之前。国民党政府对日宣战,表明中国政府宁可战死也不再跪而苟活的决心,同时也表明中国政府从此承认日军在作战程序上的法律地位。审理法院在本案中提出这样一个“中日战争”概念,实质是承认国民党政府对日宣战的法律效力,这是新中国政权和中国人民承担国际义务的一贯立场。显而易见,被告代理人的“中日战争”同审理法院的“中日战争”没有丝毫共同点。“八哥”善学人语然不解人语,如果被告代理人是跟着审理法院学舌的话。

二、中日两国之间的“战争状态”开始于37年7月7日吗?

被告代理人从“中日战争始于37年7月7日”出发,认为中日两国之间的“战争状态”也是从这时开始的,同样是完全荒谬的。

先把概念搞清,何谓“战争状态”?“战争状态”作为国家之间关系的一种法律形态,是特定的外交和法律程序的结果,这就是双方或一方同对方断绝外交关系并明确宣战。37年7月7日发生了“卢沟桥事变”,但中日双方没有任何一方向对方宣战,而日本政府对国民党政府的外交诱降活动一天也未停止过。不错,两国之间的“战争状态”,有时也是可以根据所发生的战争规模和事实加以认[识],但前提必须是国际法意义上的战争。日军侵华,从战争性质、战争程序到作战方法,都是最彻底践踏国际法的,把日军的野蛮战争犯罪,当作中日两国之间呈现“战争状态”的依据来认定,无疑是对国际法的亵渎。

毛主席在《论联合政府》一文中说:“中国人民的抗日战争,是在曲折的道路上发展起来的。这个战争远在一九三一年就开始了。”此论完全符合史实。那未,如果说“中日两国之间的战争状态始于37年7月7日”这一命题可以成立的话,那就同样可以说中日两国之间的“战争状态”还在31年“9•18事变”就开始了,从这之后的中日两国人民的民事交往,都可以“战争状态”为由要求免除民事责任。这显然是荒谬的。“战争状态始于37年7月7日”所以陷入逻辑混乱,根本原因是背离国际法立场。只要承认国际法和尊重历史,就不难作出结论:日军侵华战争是从31年9月18日侵略东北开始的,并不像被告代理人所说“中日战争始于37年7月7日”,因为这一天只是日军“大举进攻中国”的开始,而作为国家间关系的一种法律形态,中日两国间的“战争状态”,则是从41年12月9日国民党政府对日宣战后开始呈现的。

三、“战争状态”不是免除民事责任的绝对理由。

因战争免除民事责任,是法律为契约义务人设置的“不可抗力”免除契约责任的一种,所以“战争”不是免除民事责任的绝对理由,只有“不可抗力”才是免除民事责任的充分法律依据。也就是说,只有契约义务人作了尽可能有利于契约权利人的努力,由于“不可抗力”,这种努力失败了,致使契约权利人的合法权益受到了损害,只有这时,契约义务人才能为自己获得免除民事责任的法律权利。

“大同“租了”中威”的船,在租期间对承租的船既有依法适用的权利,同时负有支付租金和保管好船的义务。在日本军方可能要“拿捕”,既已被军方非法俘获“大同”就应当竭力同自己的政府作正当的交涉,向政府说明自己负有契约约定的义务。日本军方如果可以“拿捕”敌国人手中的船只的话,难道也可以“拿捕”本国公民手中的船只吗?遗憾的是,“大同”都没能这样做。在后来长达数年时间中,“中威两船”一直依然在“大同”手中使用,应当说有条件作出有利于“中威”的努力,可惜“大同”仍然没能这样做。不妨作一假设:“大同”为了逃避非法“拿捕”,船被击沉了,或者是逃避不及才被军方非法“拿捕”的,或者被非法“拿捕”后,着尽力进行逃避只是未能成功,——如果是这样,“大同”是可以获得民事免责权利的,而这一民事责任也就转化为责任国政府的战争赔偿了。即便这样,也仍不意味着“大同”在这一法律关系总已是不相干的局外人,因为它仍负有同“中威”一起向责任国政府追索赔偿的义务,所发生的事变完全不是这样。事实是:对日本军放掠取“中威两船”的非法行为,“大同”是俯首听命、袖手旁观、拱手相让的,对契约权利人的合法权益和自己的不作为违约行为,采取的是一种漠视的、放任的和有恃无恐的态度。如果说半个世纪之前“大同”所持态度是错误的话,那未在反法西斯战争胜利半个世纪之后的今天,“大同”还可以抱持原有错误不放吗?被告代理人企图以“战争”为借口,为被告逃避契约规定的义务,是完全背离民法学民事免责原理的。

这里还有必要指出:“大同”不是日本军方的同谋者,事实上也未承担过相关的战后罪责,所以“大同”的这一民事债务,没有理由转嫁为日本政府的战争赔偿。“大同”把自己的契约规定的民事责任推给日本政府,对日本政府也是不公平的。“中威”同日本政府之间没有直接法律关系,“中威”只须向“大同”索债。

四、关于原告主体资格问题。

作为一个法人,是否实体意义上的存在,确实是考察其具有什么样民事权利能力的前提,诉讼主体资格当然包括在内。香港资深律师的证词也许无错,但今日香港“中威”已经不是一个“公司实体”,只能限制它发生新的法律关系和作出新的民事法律行为,而不能限制它原先具有民事权利能力时已经发生的法律关系所产生民事法律行为。换言之,“中威”起诉被告,同半个世纪之前把船租给被告,是同一个法律关系的两个阶段或过程,即使今日“中威”已经不是一个实体,仍然不能限制它为完成“这一个”法律关系所必要的法律行为。今日香港“中威”,在“这一个”法律关系中,同昨日上海“中威”的整体性是显而易见的,所以今日香港“中威”的“这一个”主体不但有资格,而且是非君莫属的。

整体性是任何事物的基本属性。一个法律关系,任何时候都是不容割裂的,一经割裂就不再是“这一个”法律关系了。讨论问题,任何时候都是不允许离开所讨论的“这一个”的,否则,所有的逻辑原理、概念学和方法论,都将变得毫无意义,人类文明也将因此回归到蒙昧时代,更不必说人类高度文明的标志——法律原则了。香港资深律师的证词即使无错,在本案中也是没有任何意义的,除非它能证明今日“中威”同昨日“中威”没有渊源关系。

还可加以指明:今日香港“中威”不能作为一个“公司实体”存在,在一是意义上正是被告欠债不还的结果,这正是被告所应承担的法律责任。显然,被告以自己所应承担的法律责任为依据,反过来否认“中威”对被告的同一个法律关系的主体资格,是没有任何法律依据的,就是从逻辑学和伦理学视角观察也是一窍不通的。被告代理人所犯的无可弥救的错误,就是割裂了法律关系及原告主体资格的整体性。

还有,“中威”是陈顺通先生一手创办的,是一家个体独资公司,只要是陈顺通先生的后人,就有权继承这份债券,以公司个人名义提起诉讼,也完全符合原告主体资格的法律规定。

五、驳斥被告代理人的“开场白”。

被告代理人说:“作为中国律师,我们既要维护当事人的合法权益,又要维护法律尊严,为提高我国在世界上的司法威望而努力。能否公正地审理本案,不仅涉及世界舆论,而且关系中国的改革与发展。应该让世界人民知道,中国的法律是公正的,和中国交往是可以放心的”。坦率说,笔者对此“开场白”是无可名状地厌恶的。

首先,“维护当事人合法权利”和“维护法律尊严”是一事,不是两事,不必“既要”和“又要”。维护了当事人的合法权益,难道反倒会玷污法律尊严吗?这不是在无关紧要的语病例挑刺,只是认为,被告代理人的有趣的心态,是有必要加以捕捉的。把一事肢解成两事,放到了“挑担”的两头,不是就可以拍胸脯、伸大拇哥“既要”、“又要”了吗?笔者可以严肃指出:法庭是依法伦理的神圣所在,绝不是吆喝大力凡的市肆;此等演技不是文明律师所应具备的善辩,而是冀中一带民间俚语里最让人瞧不起的“玩花”。因为它除了出示一副“大力士”的虚势外,就再也寻不到实际意义了,倒要苦了法官和旁听的人:此公到底“既要”什么?“又要”什么?

其次,要求合议庭“公正地审理本案”是何意见?有什么弦外音吗?“公正”一词是已经写进法律条文并在立法原则上得到了充分体现的,法律本省即为公正,所以无论原告或被告,都只能要求合议庭依法审理本案,再要求“公正审理本案”有何道理?莫非依了就“公正”,不依就“不公正”么?法律只有一个,但“公正”远远不止一个,在庭审发言中漏洞百出的被告代理人不是也以“公正”自居么?如果原被告都要求“公正审理本案”,岂非成了“公“说”公公正”,“婆说“婆”公正”,叫合议庭按谁个的“公正”断案呢?小学生课本中就有,司法机关审案,是以“事实为根据法律为准绳”,不是以什么人的“公正”为准绳。作为国家的法律工作者,律师言行、律师活动也不例外,这是明白无误写进《中华人民共和国律师条例》的。被告代理律师不知自己最基本的活动准绳为何物,能做到语出必“公正”吗?法律公正不公正,完善不完善,是立法机关的事,如果立法“不公正”,合议庭也是只能按“不公正”审理的。世界上“不公正”的法律不是多得很么?如果不讲法律,只讲“公正”,此案就根本用不着对簿公堂,更不会拖延半个世纪,累及原告三代人了,欠债还钱不是天经地义的“公正”么?被告代理人是主张欠债不必还钱的,又大义凛然要求“公正审理本案”;辩论是不可以骂娘的,但借用一下“婊子立牌坊”,不能说无助于揭示问题的实质吧?笔者认为,只要法律有规定,原告再屈死几代人也是只好自认倒霉的;但若法律并不允许赖账,请被告代理人闭嘴“公正”二字,此案已经不公正了半个世纪了!笔者提请合议庭密切注意该律师的一言一行,只管法律审理本案,切勿为其“公正”的烟幕所惑。

再次,合议庭的出发点和归宿是什么?被告代理人是“多元论”者,除“公正审理本案”,还有一为“世界舆论”,二为“中国的改革与发展”,三为“世界人民放心”。听是好听,可谓全面考虑滴水不漏了,但如不是在庄严的人民法庭上,此公恐怕是不能免遭被“嘘”下讲台的厄运的。二次大战期间是弱国无外交,现在该被告代理人、中国的据说是知名律师,又赫然向国人宣告:穷国无法庭!难道事实不是这样么?承担“公正审理本案”重任的合议庭,“既要”顾盼“中国的改革与发展”,“又要”对“世界舆论”察言观色,否则,“世界人民不放心”,影响了“中国的改革与发展”,合议庭也就只有“吃不了兜着走”了!——难道这不是该代理律师很明白的潜台词么?呜呼!庆幸这只是这位知名律师自己过于天真或神经脆弱而已,否则中国人民法庭的尊严真要岌岌可危了。笔者认为,合议庭的出发点和归宿只有一个,而且是唯一的,那就是依法审理本案,不为本案以外的任何因素所干扰和左右,包括该知名律师一人独醒向国人“警示”的“一、二、三”在内。如果合议庭真的接受了该知名律师的药方,恐怕世界人民就真要对中国的法律不放心了。“世界舆论”和“中国的改革与发展”是很重要,但周正确认识本案和依法审理本案何干?

综上所述,笔者同被告代理人的分歧时带有根本性的。今日日本是一个物质文明和社会文明高度发达的国家,笔者认为,被告代理人是没有正确表述被代理人本意的。时代已经进步,必将更加进步,笔者对本案被告满怀信心。