信扫描序列号:s3671

写信日期:1993-03-20

写信地址:山西省忻州市代县

受害日期:1943-03-17(农历)

受害地址:山西省忻州市代县

写信人:任常有

受害人:任贵和(伍常有的父亲)、张二法(同乡)

类别:其它(OT)

细节:我8岁那一年父亲和同乡去伯父家取粮食的途中遇上日军扫荡被抓了起来,日军说他们是八路便实施了残酷的残害折磨的死去活来。半个月后日军放了他们但已不成人样没多久父亲就过世了。我父亲的死时日军造成的,所以日本方面必须承担这个责任。备注:信封丢失

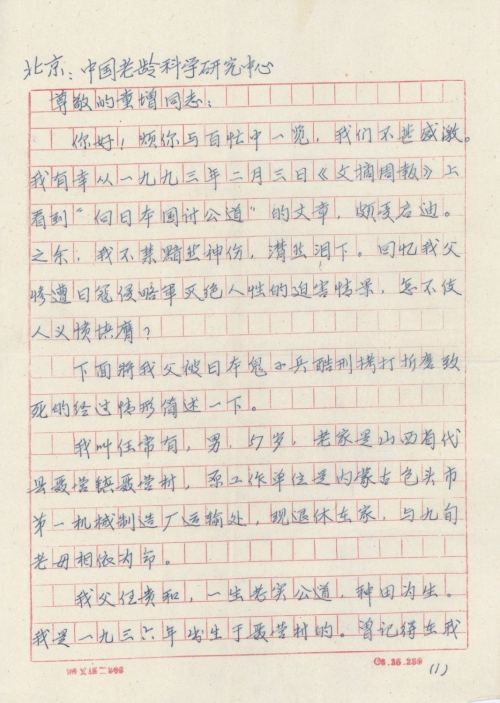

北京:中国老龄科学研究中心

尊敬的童增同志:

你好!

烦你与百忙中一览,我们不甚感激。我有幸从一九九三年二月三日《文摘周报》上看到“向日本国讨公道”的文章,颇受启迪。之余,我不禁黯然神伤,潸然泪下。回忆我父惨遭日寇侵略军灭绝人性的迫害情景,怎不使人义愤填膺?

下面将我父被日本鬼子兵酷刑拷打折磨致死的经过情形简述一下。

我叫任常有,男,57岁,老家是山西省代县聂营镇聂营村,原工作单位是内蒙古包头市第一机械制造厂运输处,现退休在家,与九旬老母相依为命。

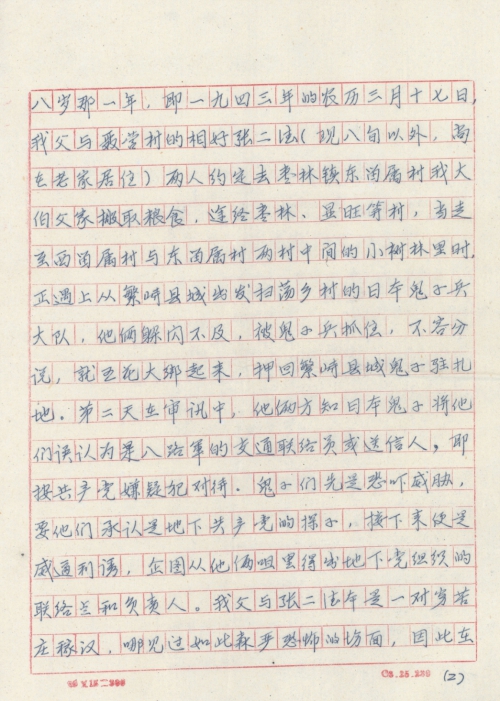

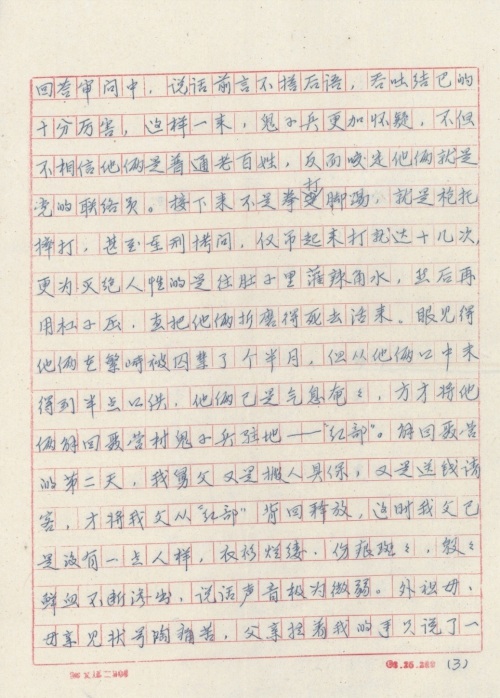

我父任贵和,一生老实公道,种田为生。我是一九三六年出生于聂营村的。曾记得在我八岁那一年,即一九四三年的农历三月十七日,我父与聂营村的相好张二德(现八旬以外,尚在老家居住)两人约定去春林镇东留属村我大伯父家搬取粮食,途经春林、显旺等村,当走至西留属村与东留属村两村中间的小树林里时,正遇上从繁峙县城出发扫荡乡村的日本鬼子兵大队,他俩躲闪不及,被鬼子兵抓住,不容分说,就五花大绑起来,押回繁峙县城鬼子驻扎地。第二天在审讯中,他俩方知日本鬼子将他们误认为是八路军的交通联络员或送信人,即按共产党嫌疑犯对待。鬼子们先是恐吓威胁,要他们承认是地下共产党的探子,接下来便是威逼利诱,企图从他俩嘴里得出地下党组织的联络点和负责人。我父与张二德本是一对穷苦庄稼汉,哪见过如此森严恐怖的场面,因此在回答审问中,说话前言不搭后语,吞吐结巴的十分厉害,这样一来,鬼子兵更加怀疑,不但不相信他俩是普通老百姓,反而咬定他俩就是党的联络员。接下来不是拳打脚踢,就是枪托摔打,甚至重刑拷问,仅吊起来打就达十几次,更为灭绝人性的是往肚子里灌辣[椒]水,然后再用杠子压,直把他俩折磨得死去活来。眼见得他俩在繁峙被囚禁了个半月,但从他俩口中未得到半点口供,他俩已是气息奄奄,方才将他俩解回聂营村鬼子兵驻地——“红部”。解回聂营的第二天,我舅父又是搬人具保,又是送钱请客,才将我父从“红部”背回释放,这时我父已是没有一点人样,衣衫[褴][褛],伤痕斑斑,股股鲜血不断渗出,说话声音极为微弱。外祖母、母亲见状号啕痛苦,父亲拉着我的手只说了一句:“有儿,长大为父报仇”便不省人事了。当晚父亲便含恨离开了人世。由于家中已是一贫如洗,我们只好用一床破棉被和一捆高粱杆草草将父埋葬,然而天理昭昭,我家的深仇大恨,该向何处倾诉?

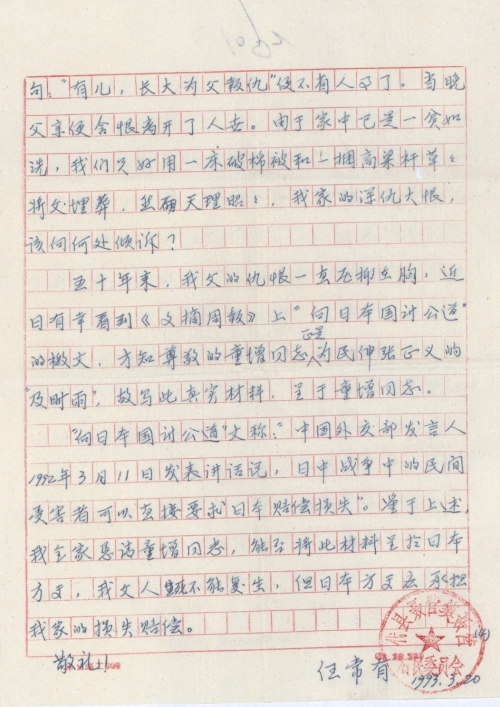

五十年来,我父的仇恨一直压抑在胸,近日有幸看到《文摘周报》上“向日本国讨公道”的檄文,方知尊敬的童增同志正是为民伸张正义的“及时雨”,故写此真实材料,呈于童增同志。

“向日本国讨公道”文称:“中国外交部发言人1992年3月11日发表讲话说,日中战争中的民间受害者可以直接要求日本赔偿损失。”鉴于上述,我全家恳请童增同志,能否将此材料呈给日本方面,我父人死不能复生,但日本方面应承担我家的损失赔偿。

敬礼!

尊敬的童增同志:

你好!

烦你与百忙中一览,我们不甚感激。我有幸从一九九三年二月三日《文摘周报》上看到“向日本国讨公道”的文章,颇受启迪。之余,我不禁黯然神伤,潸然泪下。回忆我父惨遭日寇侵略军灭绝人性的迫害情景,怎不使人义愤填膺?

下面将我父被日本鬼子兵酷刑拷打折磨致死的经过情形简述一下。

我叫任常有,男,57岁,老家是山西省代县聂营镇聂营村,原工作单位是内蒙古包头市第一机械制造厂运输处,现退休在家,与九旬老母相依为命。

我父任贵和,一生老实公道,种田为生。我是一九三六年出生于聂营村的。曾记得在我八岁那一年,即一九四三年的农历三月十七日,我父与聂营村的相好张二德(现八旬以外,尚在老家居住)两人约定去春林镇东留属村我大伯父家搬取粮食,途经春林、显旺等村,当走至西留属村与东留属村两村中间的小树林里时,正遇上从繁峙县城出发扫荡乡村的日本鬼子兵大队,他俩躲闪不及,被鬼子兵抓住,不容分说,就五花大绑起来,押回繁峙县城鬼子驻扎地。第二天在审讯中,他俩方知日本鬼子将他们误认为是八路军的交通联络员或送信人,即按共产党嫌疑犯对待。鬼子们先是恐吓威胁,要他们承认是地下共产党的探子,接下来便是威逼利诱,企图从他俩嘴里得出地下党组织的联络点和负责人。我父与张二德本是一对穷苦庄稼汉,哪见过如此森严恐怖的场面,因此在回答审问中,说话前言不搭后语,吞吐结巴的十分厉害,这样一来,鬼子兵更加怀疑,不但不相信他俩是普通老百姓,反而咬定他俩就是党的联络员。接下来不是拳打脚踢,就是枪托摔打,甚至重刑拷问,仅吊起来打就达十几次,更为灭绝人性的是往肚子里灌辣[椒]水,然后再用杠子压,直把他俩折磨得死去活来。眼见得他俩在繁峙被囚禁了个半月,但从他俩口中未得到半点口供,他俩已是气息奄奄,方才将他俩解回聂营村鬼子兵驻地——“红部”。解回聂营的第二天,我舅父又是搬人具保,又是送钱请客,才将我父从“红部”背回释放,这时我父已是没有一点人样,衣衫[褴][褛],伤痕斑斑,股股鲜血不断渗出,说话声音极为微弱。外祖母、母亲见状号啕痛苦,父亲拉着我的手只说了一句:“有儿,长大为父报仇”便不省人事了。当晚父亲便含恨离开了人世。由于家中已是一贫如洗,我们只好用一床破棉被和一捆高粱杆草草将父埋葬,然而天理昭昭,我家的深仇大恨,该向何处倾诉?

五十年来,我父的仇恨一直压抑在胸,近日有幸看到《文摘周报》上“向日本国讨公道”的檄文,方知尊敬的童增同志正是为民伸张正义的“及时雨”,故写此真实材料,呈于童增同志。

“向日本国讨公道”文称:“中国外交部发言人1992年3月11日发表讲话说,日中战争中的民间受害者可以直接要求日本赔偿损失。”鉴于上述,我全家恳请童增同志,能否将此材料呈给日本方面,我父人死不能复生,但日本方面应承担我家的损失赔偿。

敬礼!

任常有

1993.3.20

代县聂营镇聂营村民委员会(村委章)