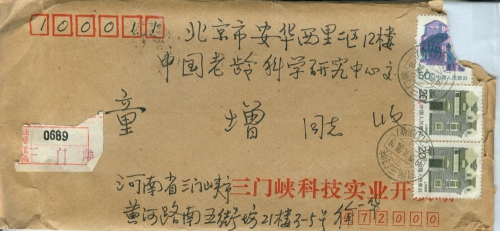

信扫描序列号:s2967

写信日期:1993-03-20

写信地址:河南省三门峡市

受害日期:1937-1941

受害地址:山西省

写信人:力桂月

受害人:力桂月及家人

类别:轰炸、强奸、其它(AB、RA、OT)

细节:1937年8月14日,日军轰炸山西省应县,之后日军在我村子烧杀掠夺,强奸妇女,无恶不作,母亲也因此精神失常,长兄力尚文的文稿在1937年遭到日军炸毁,同年8月我家房屋被日军炸毁。1938年我遭到日军轰炸至残废。1941年日军抓捕我家多人严刑拷打,并强奸婶婶。

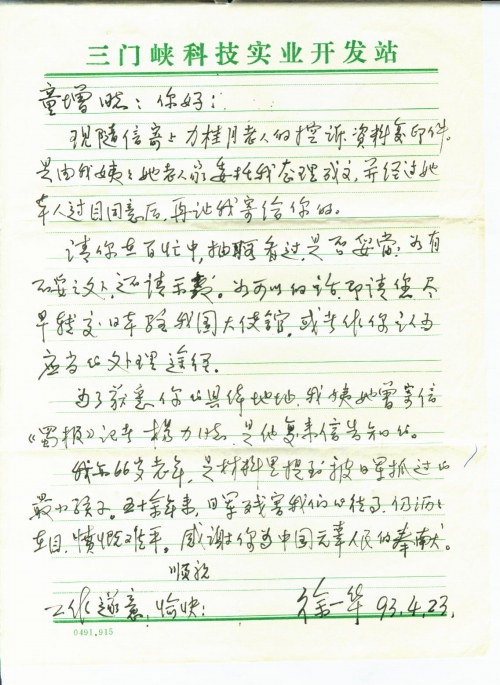

你好!

现随信寄上力桂月老人的控诉资料复印件。是由我姨姨她老人家委托我整理成文,并经过她本人过目同意后,再让我寄给你的。

请你在百忙中,抽[空]看过是否妥当?如有不妥之处,还请示教。如可以的话,即请您尽早转交日本驻我国大使馆,或者作你认为应当的处理途径。

为了获悉你的具体地址,我姨她曾寄信《蜀报》记者杨力同志,是他复来信告知的。

我亦66岁老年,是材料里提到被日军抓过的最小孩子。五十余年来,日军残害我们的往事,仍历历在目,愤慨难平。感谢你为中国无辜人民的奉献。

顺祝

工作遂意,愉快!

徐一华

93.4.23

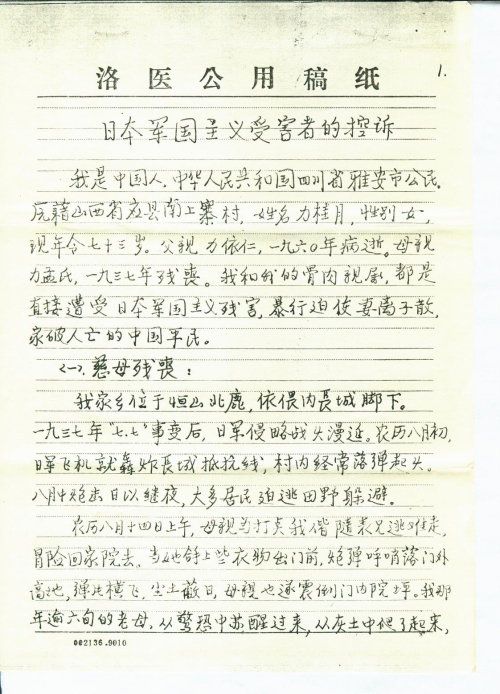

日本军国主义受害者的控诉

我是中国人,中华人民共和国四川省雅安市公民,原籍山西省应县南上寨村,姓名力桂月,性别女,现年龄七十三岁。父亲力衣仁,一九六0年病逝。母亲力孟氏,一九三七年残丧。我和我的骨肉亲属,都是直接遭受日本军国主义残害,暴行迫使妻离子散、家破人亡的中国平民。

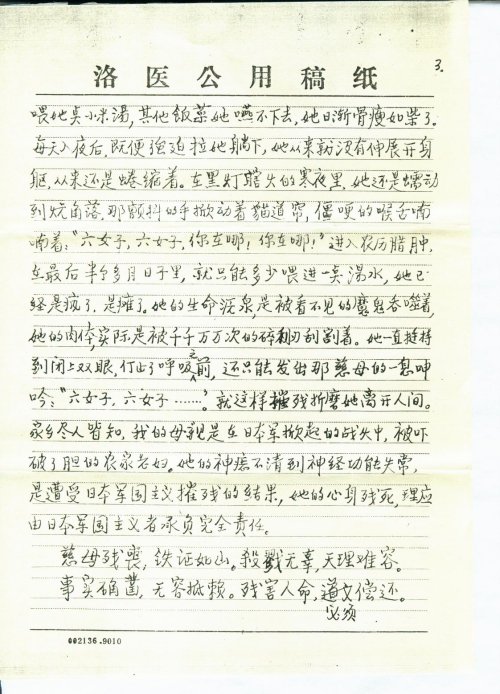

(一)慈母残丧:

我家乡位于恒山北[麓],依偎内长城脚下。

一九三七年“七•七”事变后,日军侵略战火[蔓]延。农历八月初,日军飞机就轰炸长城抵抗线,村内经常落弹起火。八月中炮击日以继夜,大多居民迫逃田野躲避。

农历八月十四日上午,母亲为打点我偕随表兄逃难走,冒险回家院去。当她[拿]上些衣物出门前,炮弹呼[啸]落门外高地,弹片横飞,尘土蔽日,母亲也遂震倒门内院坪。我那年逾六旬的老母,从惊恐中苏醒过来,从灰土中爬了起来,拖着颤冽的双腿,跌跌撞撞地向西走去。在临近村西口几十步,日军飞机轰鸣低空掠过,夹杂机枪扫荡声,母亲有一次瘫倒了。大约个把小时后,有人将她拖来村西北高粱地里。她双眼珠呆滞无光,只是蜷身微弱地颤抖着。就在炮声和飞机轰鸣声中,父亲从母亲身边拉起泣不成声的我,严厉地对我说:“你是中学生,十六岁的大姑娘,必须赶快逃走!”我擒着泪眼,母亲再没能听见我呼唤她一声,我只得就这样走了。这一刻之间,竟然是我与慈母今生的诀别。

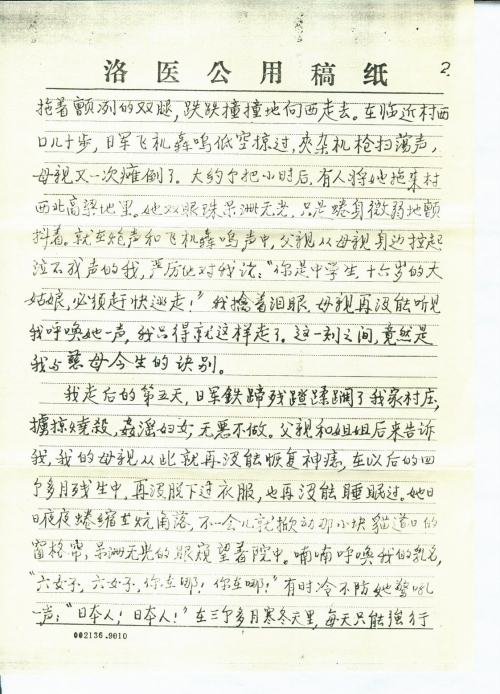

我走后的第五天,日军铁蹄残踏蹂躏了我家村庄,掳掠烧杀,奸淫妇女,无恶不做。父亲和姐姐后来告诉我,我的母亲从此就再没能恢复神[智],在以后的四个多月残生中,再没脱下过衣服,也再没能睡眠过。她日日夜夜蜷缩在炕角落,不一会儿就掀动那小块猫道口的窗格帘,呆滞无光的眼窥望着院中。喃喃呼唤我的乳名,“六女子,六女子,你在哪!你在哪!”有时冷不防她惊吼一声:“日本人!日本人!”在三个多月寒冬天里,每天只能强行喂她点小米汤,其他饭菜她[咽]不下去,她日渐骨瘦如柴了。每天入夜后,[即]便强迫拉她躺下,她从来就没有伸展开身躯,从来还是蜷缩着。在黑灯瞎火的寒夜里,她还是蠕动到炕角落,那颤抖的手掀动着猫道帘,僵[硬]的喉舌喃喃着:“六女子,六女子,你在哪!你在哪!”进入农历腊月中,在最后半个多月日子里,就只能多少喂进一点汤水,她已经是疯了,是瘫了。她的生命源泉,是被看不见的魔鬼吞噬着,她的肉体,实际是被千千万万次的碎利刃刮割着。她一直[坚]持到闭上双眼,停止了呼吸之前,还只能发出那慈母的一息呻吟:“六女子,六女子……”。就这样摧残折磨她离开人间。家乡尽人皆知,我的母亲是在日本军掀起的战火中,被吓破了胆的农家老妇,她的神[志]不清到神经功能失常,是遭受日本军国主义摧残的结果,她的心身残死,理应由日本军国主义者承负完全责任。

慈母残丧,铁证如山。杀戮无辜,天理难容。

事实确凿,无容抵赖。残害人命,必须偿还。

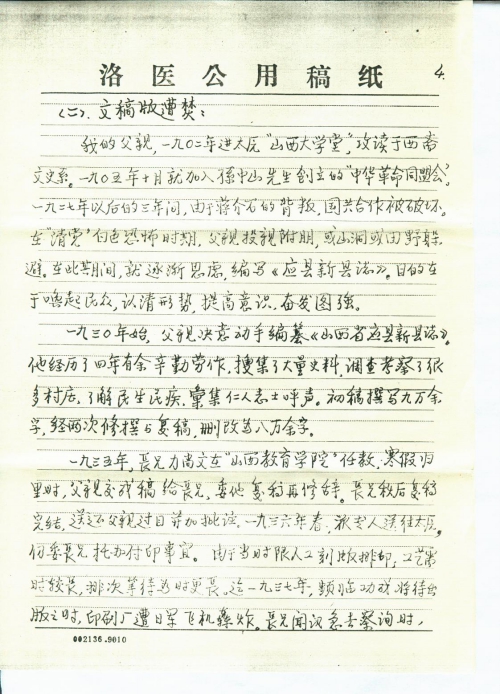

(二)稿版遭焚:

我的父亲,一九〇二年进太原“山西大学堂”,攻读于西斋文史系。一九〇五年十月就加入孙中山先生创立的“中华革命同盟会”。一九二七年以后的三年间,由于蒋介石的背叛,国共合作被破坏。在“清党”白色恐怖时期,父亲投亲附朋,或山洞或田野躲避。在此期间,就逐渐思虑,编写《应县新县[志]》目的在于唤起民众,认清形势,提高意识,奋发图强。

一九三〇年始,父亲决意动手编纂《山西省应县新县[志]》。他经历了四年有余辛勤劳作,搜集了大量史料,调查考察了很多村庄,了解民生民疾,彙集仁人志士呼声。初稿撰写九万余字,经两次修撰与复稿,删改为八万余字。

一九三五年,长兄力尚文在“山西教育学院”任教,寒假归里时,父亲交成稿给长兄,委他复稿再修辞,长兄秋后复稿完结,送还父亲过目并加批注。一九三六年春,派专人送往太原,仍委长兄托加付印事宜。由于当时限人工刻版排印,工艺需时较长,排次等待为时更长。迄一九三七年,濒临功成将待出版之时,印刷厂遭日军飞机轰炸。长兄闻讯急去察询时,目睹珍贵的稿本及印版,皆已粉碎而失却于废墟中。长兄遂捶首顿脚大哭一场,仰天嗟叹痛苦万分,父子沥沥心血,竟一旦如此,尽损于战火焚毁之中。

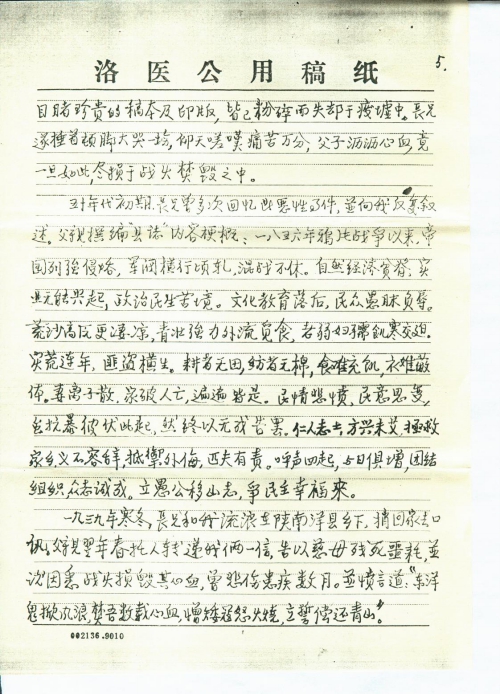

五十年代初期,长兄曾多次回忆此恶性事件,并向我反复叙述。父亲撰编“县[志]”内容梗概:一八五六年鸦片战争以来,帝国列强侵吞,军阀横行[倾]轧,混战不休。自然经济贫瘠,实业无能兴起,政治民生苦境。文化教育落后,民众愚昧负辱。荒沙高原更凄凉,青壮强力外流觅食,老弱妇孺饥寒交迫。灾荒连年,匪盗横生。耕者无田,纺者无棉,食难充饥,衣难蔽体,妻离子散,家破人亡,遍遍皆是。民情悲愤,民意思变,虽抗暴彼伏此起,然终以无成告罢。仁人志士,方兴未艾,拯救家乡,义不容辞,抵御外侮,匹夫有责。呼声四起,与日俱增,团结组织,众志[成][城]。立愚公移山志,争民主幸福来。

一九三九年寒冬,长兄和我流浪在陕南洋县乡下,捎回家去口讯,父亲见翌年春托人转递我俩一信,告以慈母残死噩耗,并说因悉战火损毁其心血,曾悲伤患疾数月。并愤言道:“东洋鬼掀风浪,焚吾数载心血,憎倭寇怒火烧,立誓偿还青山。”

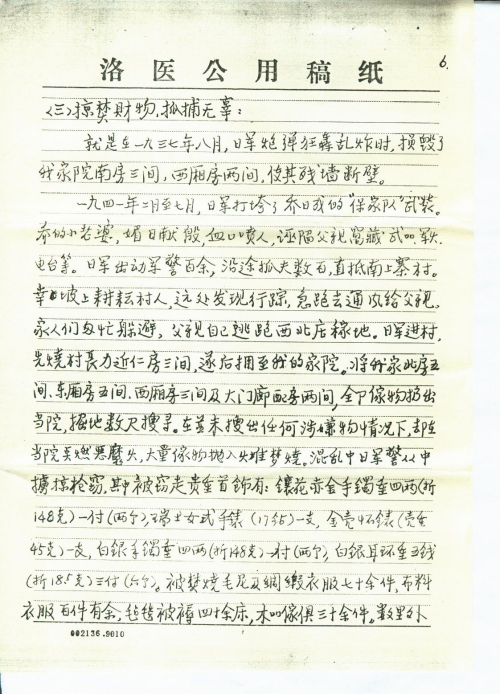

(三)掠焚财物,抓捕无辜:

就是在一九三七年八月,日军炮弹狂轰乱炸时,损毁了我家院南房三间,西厢房两间,使其残墙断壁。

一九四一年二月至七月,日军打垮了乔日成的“保家队”武装。乔的小老婆,媚日献殷,血口喷人,诬陷父亲窝藏武器、军火、电台等。日军出动军警百余,沿途抓夫数百,直抵南上寨村。幸坡上耕耘村人,远处发现行踪,急跑去通风给父亲,家人们匆忙躲避,父亲自己逃跑西北庄稼地。日军进村,先烧村长力近仁房三间,遂后拥至我的家院。将我家北房五间、东厢房五间、西厢房三间及大门廊配房两间,全部[家]物扔出当院,掘地数尺搜寻。在并未搜出任何涉嫌物情况下,却在当院点燃恶魔火,大量[家]物抛入火堆焚烧。混乱中日军警从中掳掠抢窃,其中被窃走贵重首饰有:镶花赤金手镯重四两(折148克)一付(两个),瑞士女式手表(17钻)一支,金壳怀表(壳重45克)一支,白银手镯重四两(折148克)一付(两个),白银耳环重五钱(折18.5克)三付(六个)。被焚烧毛[呢]及绸缎衣服七十余件,布料衣服百件有余,毡毯被褥四十余床,木器[家][具]三十余件。数里外遥见焰火冲天,连续燃烧达四、五个小时。

入夜十点许,继母带领本村的表舅、堂婶娘、堂兄、表弟和两个年仅十五岁与十三岁的外甥,回院去察看。百步外烟臭燃鼻,院坪中大堆灰烬,阴森残状,目不忍睹。仅余猪圈地下埋藏一点衣物,当大家挖出来将要离去时,日军伏兵十余人,突然自房顶窜下来,明晃晃刺刀和黑洞洞枪口,对准老少七人。在这些恶魔狂笑声中,一条长麻索串绑了老少七人,拘往相距三里余的茹越口日军据点。夜半逐个人拷问,历时两小时多,然后关闭他们在牲畜圈内。第二天下午拉出婶娘去,日军们轮奸她两个多小时。晚间分别拉出堂兄与表弟,行刑拷打他们。并拉到门外场坪,架大刀在他们脖子上,威胁逼供。我家确属无辜被诬,无法供出任何“罪证”。就这样折磨、摧残他们三夜两天,都饿的奄奄一息了。日寇再欲加害无名了,才释放了他们老少七人。

而今,两位外甥皆年近七旬老人,一位在台湾省台中县居住,一位在河南省三门峡市居住。昔日遭受日军淫威迫害数十载愤恨难平,异口同声,讨还血泪仇恨。

日不谢罪,道义难容。日不赔偿,永不罢休。

(四)心身摧残,遗症终生:

一九三七年暑期以前,我跟随长兄在太原市女中读书。我的身强体壮,身高1.64米,体重55公斤。常年活动在运动场上,踢花样毛毽,连续能踢两千多次。一九三七年八月十四日,我随表兄当天走了山路四十多里,又爬翻过二十余里的铁甲岺,还穿越繁峙川十多里。八月十六日午前,我俩辗转两昼夜,来到了原平火车站。当我们正要爬上货运车厢之际,四架飞机先中空盘旋几圈,遂向低空俯冲下来,机翼上的白地红太阳标志清楚可见。成群难民在惊吼,妇孺在惶恐中哭叫,东奔西窜,乱混混一团了。我俩滚爬到车站对面的洼地,头顶上机枪扫射声,[呼][啸]着一阵又一阵。我紧紧依偎在表兄身[旁],全身簌簌地颤抖,不自禁尿水一股一股往出流。日机飞走后,我俩除眼睛珠还有点亮光,全身上下堆满了泥土,我们是幸存者。我亲眼看见数十条铁轨间,大片尸体横竖倒着,一眼望不到边。一位失去五岁孩子的母亲扑向车站边,抓着铁丝网疯狂地喊叫,刺破双手血流下来,她终于发现了被炸肢解的孩子,她猝然疯癫了。

八月十七日下午,我俩总算爬车来到太原,才见到长兄的片刻间,日军飞机又来空袭,警报厉声鸣叫,机枪声响个不停,炸弹声带来震荡。在下防空洞前,我又在一股股往裤里流尿,腿软的拖不动,是表兄把我[背]下去的。从此以后,只要是听到飞机轰鸣声,或是各种警报声,我的尿流就失控了。

一九三八年冬,当我和长兄收到父亲捎信时,闻悉母亲残丧噩耗,我当即不自主地倒下去,耳边犹如响起飞机轰鸣声和机枪狂射声,我的尿屎同时往外流。当长兄急救我清醒过来,我才放声哭出来。慈母丧生残状,对我打击严励而沉重。我连续卧病两个多月,日日夜夜在绞心地悲痛中渡过。从此,不仅我的肠胃功能再没能恢复正常,大小便也常年失控。而且阵发性的心动过速症,强加在我身上。在这一年半当中,我[剧]变成一个既沉默又孤僻的人了,我生命的源泉和活力,被逐渐剥夺着。

五十五年以来,长期心底苦衷,泪水向肚里流。积年累月抑郁与折磨,我的心身与日俱增地恶化,二十年前已转化成神经失能症,与心力衰竭病患。一年四季感觉寒颤,一旦病发卧床昏迷,心脏每分钟180次左右蠕动,大小便全部失禁。[即]便多少次从死亡线挣扎,被急救还魂过来,还是哭笑不自禁,需要很长时期的休养恢复,才能使我维持一口气,残渡这数十年岁月。随着时光流逝,我的心身疾患,也在有增无减地加[剧]。我已经是风烛残年,朝不保夕,摇摇欲坠的残患者。

我自己现在根本没有精力,心有余而力难足,上述种种,是十多年来,在我多次忆述下,我的外甥逐步整理,系统起来后让我看了,再补充之后才完成的。而今该是我向日本军国主义者,讨还公道的时候了。我们中国老祖先普遍传后代的话:“善恶到头总有报,只是来早与来迟。不是不报,是时辰不到,只要时辰一到,必然会报。”我对老祖先的话,是确信无疑的。

我已七十三岁高[龄],全身都是不治之症,犹如枯草,弱不[禁]风,但我要坚决控诉,咬紧牙关,拭目以待。我要挺身于向日本国讨公道行列,维护中华民族尊严,伸张国际正义。我和我的家庭,是无辜受害的中国平民,我们有理由有权利向日本军国主义索还血债。

我向日本国政府严正声明,我的老辈和小辈都是受害者。我的生理机能疾患,大多是在我婚前就成型,我的两女两儿,不同程度承受种种遗传或胚胎感染,他们更是无辜的。

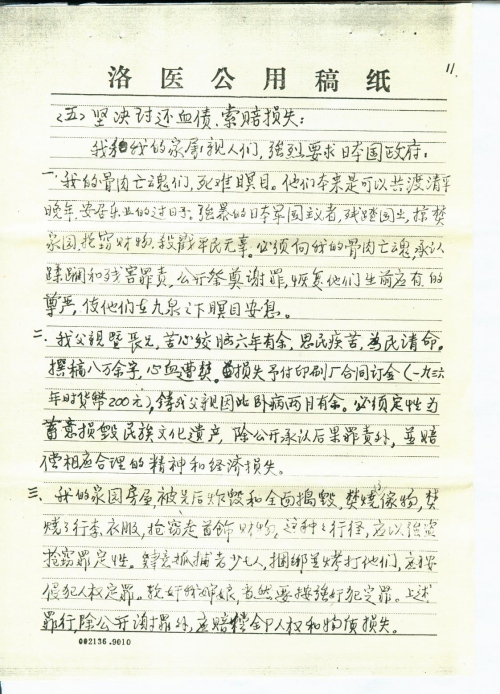

(五)坚决讨还血债,索赔损失:

我和我的家属亲人们,强烈要求日本国政府:

一、我的骨肉亡魂们,死难瞑目。他们本来是可以共[度]清平晚年,安居乐业的过日子。强暴的日本军国主义者,残踏国土,掠焚家园,抢窃财物,杀戮平民无辜。必须向我的骨肉亡魂,承认蹂躏和残害罪责,公开祭奠谢罪,恢复他们生前应有的尊严,使他们在九泉之下瞑目安息。

二、我父亲暨长兄,苦心绞脑六年有余,思民疾苦,为民请命,撰稿八万余字,心血遭焚,损失[预]付印刷厂合同订金(一九三六年时货币200元),铸成父亲因此卧病两月有余。必须定性为蓄意损毁民族文化遗产,除公开承认后果罪责外,并赔偿相应合理的精神和经济损失。

三、我的家园房屋被先后炸毁和全面捣毁,焚烧了[家]物,焚烧了行李、衣服,抢窃走首饰财物,这种种行径,应以强盗抢窃罪定性。肆意抓捕老少七人,捆绑并拷打他们,应按侵犯人权定罪。轮奸我婶娘,当然要按强奸犯定罪。上述罪行,除公开谢罪外,应赔偿全部人权和物质损失。

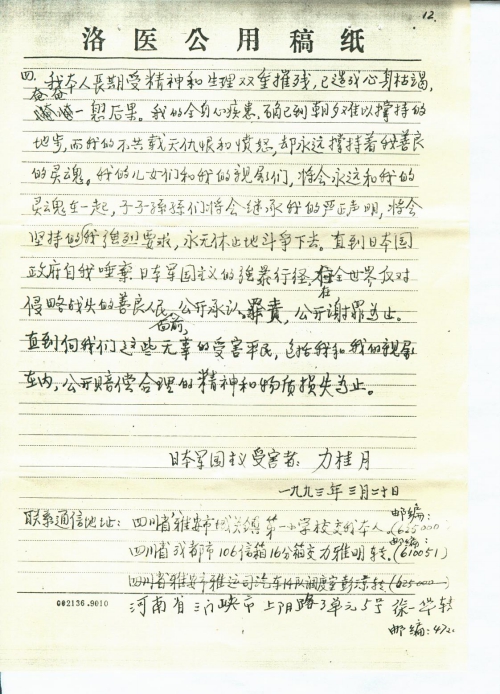

四、我本人长期受精神和生理双重摧残,已造成心身枯竭,奄奄一息后果。我的全身心疾患,确已到朝夕难以撑持的地步,而我的不共[戴]天仇恨和愤怒,却永远撑持着我善良的灵魂。我的儿女们和我的亲属们,将会永远和我的灵魂在一起,子子孙孙们将会继承我的严正声明,将会坚持我的强烈要求,永无休止地斗争下去。直到日本国政府自我唾弃,日本军国主义的强暴行径,在全世界仅对侵略战火的善良人民面前,公开承认罪责,公开谢罪为止。直到向我们这些无辜的受害平民,包括我和我的亲属在内,公开赔偿合理的精神和物质损失为止。

日本军国主义受害者:力桂月

一九九三年三月二十日

联系通信地址:四川省雅安市城关镇第一小学校交我本人

邮编:625000

四川省成都市106信箱16分箱交力雅明转

邮编:610051

河南省三门峡市上阴路3单元5号徐一华转

邮编:472000