信扫描序列号:s0985

写信日期:1993-07-26

写信地址:深圳市

受害日期:1944

受害地址:湖南省衡阳市

写信人:罗运蒋

受害人:罗运蒋

类别:强奸、劳工、谋杀(RA、SL、MU)

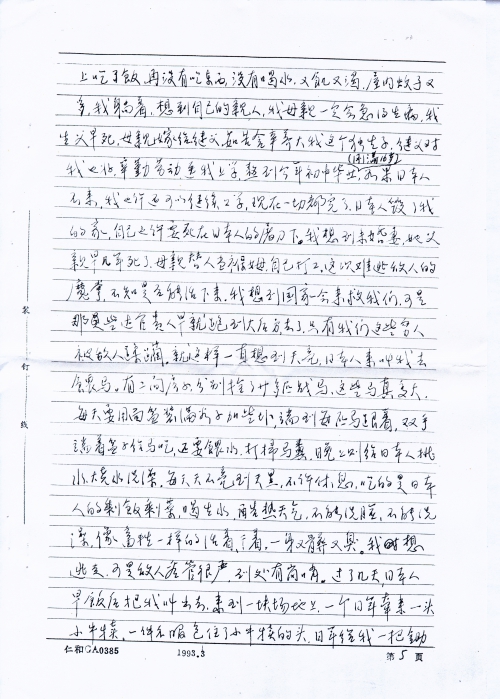

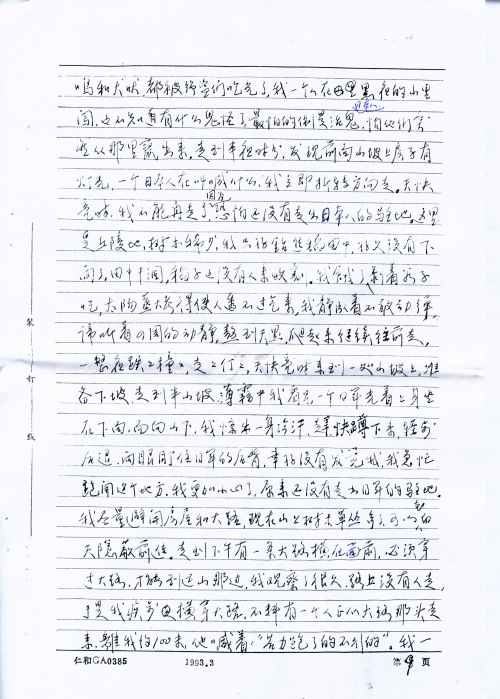

细节:1944年7月日军由武汉南侵攻入湖南,陷长沙,围衡阳,我家在城北一小村子,想着日军不会到这个偏僻的村庄,但每天还是天不亮就吃饭,然后到山上躲避,晚上回来。有一天我们正准备出去,日本人来了,我、继父和叔父等村民十几人被抓,我们把日军抢来的财物运到他们的营地,此后给日军做苦力,做饭喂马,期间遭受日军毒打。期间有人想逃跑就被打死了,我看到他被打死,就打消了逃走的念头。有一天傍晚我趁机逃了出来,晚上跑了一夜,天亮不敢走了,怕没有走出日本人的驻地,躲在快要收割的稻田里,实在很饿,就剥着稻子吃,太阳烘烤的透不过气,熬到天黑爬起来继续走,又走了一天到了家中。我的未婚妻遭到日军强奸,她抑郁成疾,我也常做噩梦,她2年后便去世了。

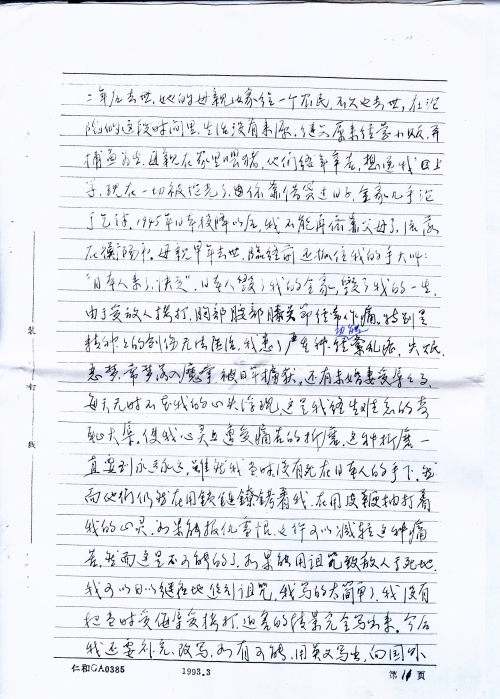

童先生:

你好!

你17日来信已收到,感谢你在百忙之中给我来信,我正苦于不知日驻华使馆详细地址和邮编,现已得知,今后我将直接向该馆写信和寄材料,我并不希望得到什么赔偿,我只是不断地控诉他们。虽然他们不是犯罪者,但他们的父辈、叔伯辈还活着,也许他们之中就是犯罪者之子女,如能让这些人转达一点受害者的控诉,犯罪分子定会受到良心上的谴责,那么多人在中国强奸、杀人,都没有听到有一个日本人自责、忏悔,这真是一个残酷的野兽般的民族。我将会继续收集材料。我现在在深圳工作,主要是从事桥梁设计。以后回武汉,精力将用在揭露侵华日军罪恶,必要时不惜自己出资,从多方面进行,不遗余力。

经常给你增加麻烦,耽搁你的时间,深表歉意,并表示衷心感谢。

专此祝

健康

寄上我写的受害经过,文题名“谁愿意做马牛”,请一读。已将此文寄日驻华使馆政治处。

罗运蒋

93.7.27于深圳

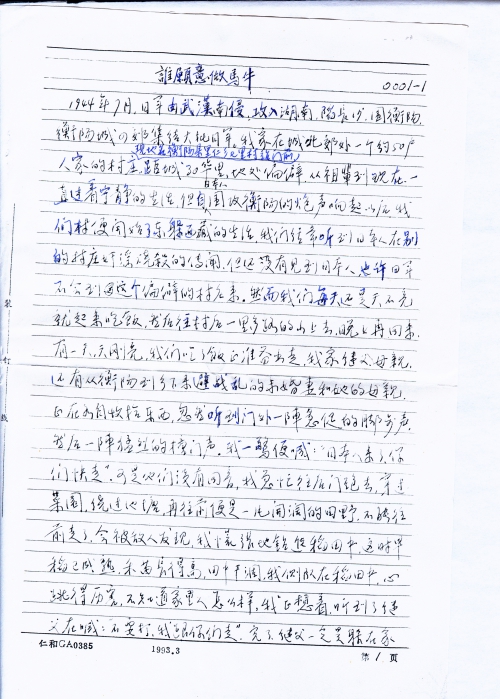

谁愿意做马牛

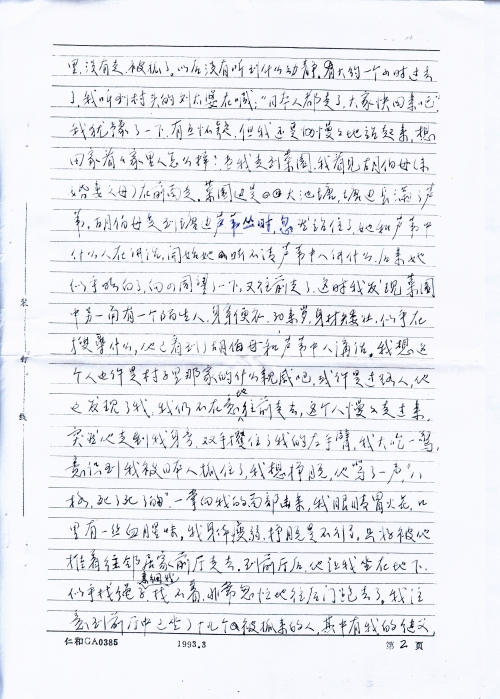

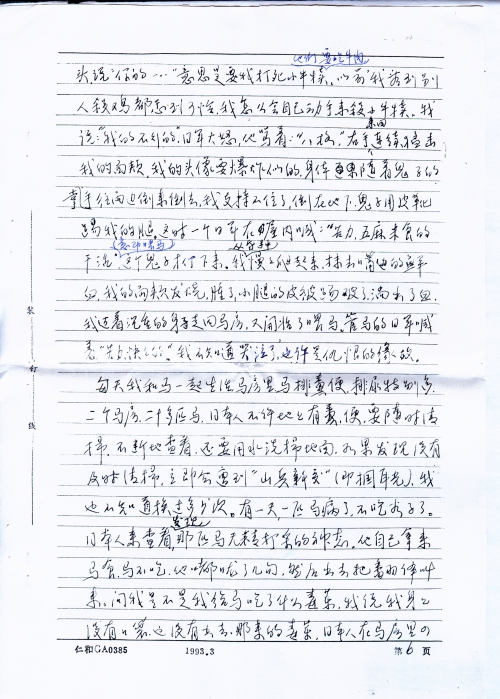

1994年7月,日军由武汉南侵,攻入湖南,陷长沙,围衡阳,衡阳城四郊集结大批日军。我家在城北郊外一个约50户人家的村庄,现地名衡阳县里仁三七里村站门前,距城30华里,地处偏僻,从祖辈到现在一直过着宁静的生活,但自日本人围攻衡阳的炮声响起以后,我们村便开始了东躲西藏的生活,我们经常听到日本人在别的村庄奸淫烧杀的传闻,但还没有见到日本人,也许日军不会到这个偏僻的村庄来。然而我们每天还是天不亮就起来吃饭,然后往村后一里多路的山上去,晚上再回来,有一天,天刚亮,我们吃了饭正准备出走,我家继父、母亲还有从衡阳到乡下来避战乱的未婚妻和她的母亲。正在各自手势东西,忽然听到门外一阵急促的脚步声,然后一阵猛烈的撞门声,我一惊便喊:“日本人来了,你们快走。”可是他们没有回音,我急忙往后门跑去,穿过菜园,绕过池塘,再往前便是一片开阔的田野,不能往前走了,会被敌人发现,我慌张地钻进稻田中,这时旱稻已成熟,禾苗长得高,田中干涸,我侧卧在稻田中,心跳得厉害,不知道家里人怎么样,我正想着,听到了继父在喊:“不要打,我跟你们走。”完了,继父一定是躲在家里,没有走,被抓了。以后没有听到什么动静。有大约一个小时过去了,我听到村头的刘太婆在喊:“日本人都走了,大家快回来吧。”我犹豫了一下,有点怀疑,但我还是慢慢地站起来,想回家看看家里人怎么样?当我走到菜园,我看见胡伯母(未婚妻之母)在前面走。菜园边是大池塘,塘边长满了芦苇,胡伯母走到塘边芦苇丛时,忽然站住了,她和芦苇中什么人在讲话,开始她听不清芦苇中人讲什么,后来她似乎明白了,向四周望了一下,又往前走了,这时我发现菜园中另一角有一个陌生人,身穿便衣,30来岁,身材矮壮,似乎在搜寻什么,他已看到了胡伯母和芦苇中人讲话。我想这个人也许是村子里[哪]家的什么亲戚吧,或许是过路人,他也发现了我。我仍不在意地往前走去,这个人慢慢走过来,突然他走到我身旁,双手拴住了我的左手臂,我大吃一惊,意识到我被日本人抓住了,我想挣脱,他骂了一声“八格,死了死了的”。一掌向我的面部击来,我眼睛冒火花,口里有一丝血腥味,我身体瘦弱,挣脱是不行了,只好被他推着往邻居家前厅走去。到前厅后,他让我坐在地下,似乎找绳子来捆我,找不着非常匆忙地往后门跑去了。我注意到前厅中已坐了十几个被抓来的人,其中有我的继父,还有叔父和邻村一个姓尹的农民,其他都是别的村庄的,继父坐在我的旁边,他对我轻声说了一句,“不要着急”,我再看前厅外面的地上,摆满了抢来的箩筐,装满了粮食和禽畜,我从极度惊恐中镇静下来,我想到了刚才菜园中发生的一切,胡伯母肯定是和她的女儿在说话,女儿就藏在芦苇中,刚才这个日本人一定是去找芦苇中人了,我不敢往下想,我心里一阵痛楚,眼看着自己的亲人遭受凌辱,无能为力,愤怒和痛楚从感情中交织着,世界上再不会有人能体验我此时的精神上的痛苦。我低下了头,双手抱着头顶,也不知多久一个日军吹响了一声口哨,我惊醒过来,不一会,所有的在外面搜寻女人的日本人都回来了。我注意到刚才抓我的那个日本人也回来了。日军又喊了一声“开路”,所有被抓来的人一窝蜂死的都抢了去抬箩筐,原来他们是去抢抬轻的,最后剩下一个很重的装满米的大箩筐,没人抢,只有我和一个老农没有东西抬,当然由我们两来抬了,由于我身体瘦弱,平时没有干过重活,没有抬多远,就感到不行了,摇摇摆摆,头重脚轻。我忙喊:“我不行了,哪位来帮忙换一换。”一个日本人走过来,大叫“你的,死了死了的”,用皮腰带猛抽我的背部,用枪托击我的腰部,我哎呦一声,倒在地上,箩筐也几乎翻倒,这时一位好心人过来,拿起我的扁担,叫我去抬他的轻的箩筐,我爬了起来,抚摸着腰部,抬上那人的轻筐艰难地往前走。约三里路到了罗家村,沿路山上都是穿便衣的日本人,都在搜寻什么。我这一队日军在罗家村一户大屋内休息,日军有的躺在地上草席上,我们被抓来的人,关在一间屋子里,一会一个日军把我叫出去,示意我给躺在草席上的二个日军打扇,这二人约20岁,光着上身睡在一头,我给他们摇扇,二人叽里咕噜,不时互相指着我大笑,似乎是在嘲笑我,侮辱我,我极力忍耐着。我的生命掌握在他们的手里,还谈什么国家和个人的尊严。不一会又出发了,好似走了几十里,来到了一个大村庄,这时被抓来的十几人都分散了,随各小队日军去敌穴了,这个村庄的屋舍都驻有敌人,傍晚我和尹姓农民各被带到相邻的两栋大屋里,我随着日军进了屋内,被关进一间小屋,立刻进来一人,说中国话,湖北口音,他说:我知道你想逃跑,我们这里已经打死不少逃跑的人了,如果你想活,就好好为皇军当苦力。此人年约30上下,是一个死心塌地的汉奸,我立即被叫去给敌人烧水洗澡,敌人全都休息了,我睡在小屋内的木板上,外面是日军睡着,从今天早上吃了饭,再没有吃东西,没有喝水,又饥又渴,屋内蚊子又多,我躺着想到自己的亲人,我母亲一定会急得生病,我生父早死,母亲嫁给继父,茹苦含辛养大我这个独生子,继父对我也好,辛勤劳动,送我上学,熬到今年初中毕业(刚满16岁),如果日本人不来,我也许还可以继续上学,现在一切都完了,日本人毁了我的家,自己也许要死在日本人的屠刀下。我想到未婚妻,她父亲早几年死了,母亲替人当保姆,自己打工,这次难逃敌人的魔掌,不知是否能活下来。我想到国家回来救我们,可是那些达官贵人早就跑到大后方去了,只有我们这些穷人被敌人蹂躏,就这样一直想到天亮,日本人来叫我去喂马。有二间房子,分别栓了二十多匹战马,这些马真高大,每天要用面盆装满谷子加些盐,端到每匹马跟着,双手端着盆子给马吃,还要喂水,打扫马粪,晚上则给日本人挑水、烧水洗澡,每天天不亮到天黑,不许仔细,吃的是日本人的剩饭剩菜,喝生水,酷热天气,不能洗脸,不能洗澡,像畜生一样的活着、干着,一身又脏又臭。我想逃走,可是敌人看管很严,到处有岗哨。过了几天,日本人早饭后把我叫出去,来到一块场地上,一个日军牵来一头小牛犊,一件衣服包住了小牛犊的头,日军给我一把锄头说“你的…”意思是要我打死小牛犊,他们要吃牛肉,以前我看到别人杀鸡都感到可怜,我怎么会自己动手来杀小牛犊,我说:“我的不行的”。日军大怒,他骂着:“八格”,右手来回连续猛击我的面颊,我的头像要爆炸似得,身体随着鬼子的手掌往两边倒来倒去,我支持不住了,倒在地下,鬼子用皮靴踢我的腿。这时一个日军在屋内喊:“苦力,五麻米食的干活”,(意即喂马)。这个鬼子才停下来。我从昏迷中慢慢爬起来,抹去嘴边的鲜血,我的两颊发烧,肿了,小腿的皮被踢破了,淌出了血。我迈着沉重的身子走回马房,又开始了喂马。管马的日军喊着“苦力快快的。”我不知道哭泣了,也许是仇恨的缘故。

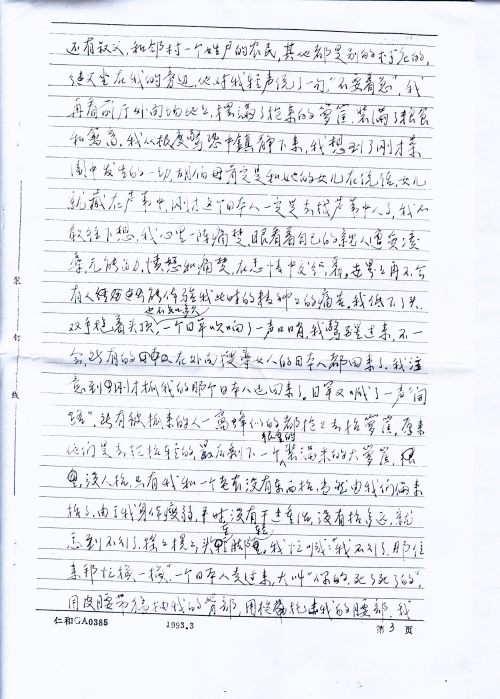

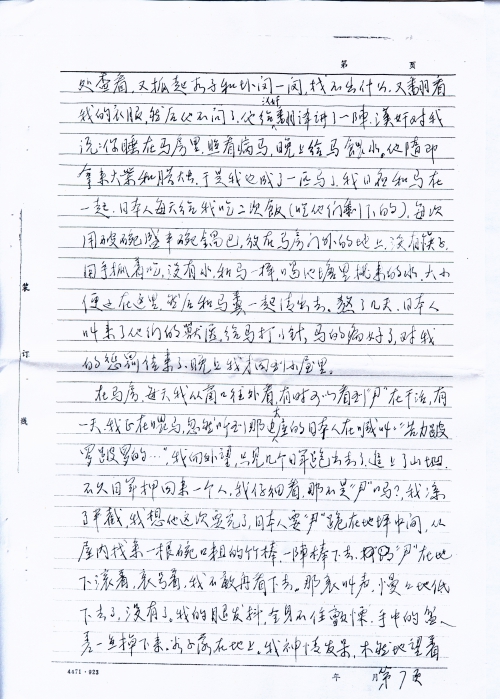

每天和马一起生活,马房里,马排粪便,排尿特别多,二个马房,二十多匹马,日本人不许地上有粪便,要随时清扫,不断地查看,还要用水洗扫地面,如果发现没有及时清扫,立即会遭到“山兵新交”(即掴耳光),我也不知道换过多少次。有一天,一匹马病了,不吃谷子了。日本人来查看,发现那匹马无精打采的神态。他自己拿来马食,马不吃,他嘟咙了几句,然后出去把翻译叫来,问我是不是我给马吃了什么毒菜,我说我身上没有口袋,也没有出去,[哪]来的毒菜,日本人在马房里四处查看,又抓起谷子和盐闵一闵,找不出什么,又翻看我的衣服,然后他不问了,他给汉奸翻译讲了一阵,汉奸对我说:你谁在马房,照看病马,晚上给马喂水。他随即拿来大柴和蜡烛,于是我也成了一匹马了,我日夜和马在一起,日本人每天给我吃二次饭(吃他们剩下的),每次用破碗盛半碗锅巴,放在马房门外的地上,没有筷子,用手抓着吃,没有水,和马一样,喝池塘里挑来的水,大小便也在这里,然后和马粪一起清出去。熬了几天,日本人叫来了他们的兽医,给马打了针,马的病好了,对我的惩罚结束了,晚上我才回到小屋里。

在马房,每天我从窗口往外看,有时可以看到“尹”在干活,有一天,我正在喂马,忽然听到那边大屋的日本人在喊叫:“苦力跛罗跛罗的…”,我向外望,只见几个日军跑出去了,追上了山坳,不久日军押回来一个人,我仔细看,那不是“尹”吗?我凉了半截,我想这次要完了,日本人要“尹”跪在地坪中间,从屋内找来一根碗口粗的竹棒,一阵棒下去,“尹”在地下滚着,哀[嚎]着,我不敢再看下去,那哀叫声,慢慢地低下去了,没有了。我的腿发抖,全身不住颤慄,手中的盆差一点掉下来,谷子落在地上。我神情发呆,木然地望着窗外,一个日军持枪走过来,我忙去喂马,他看了一下,又走了。

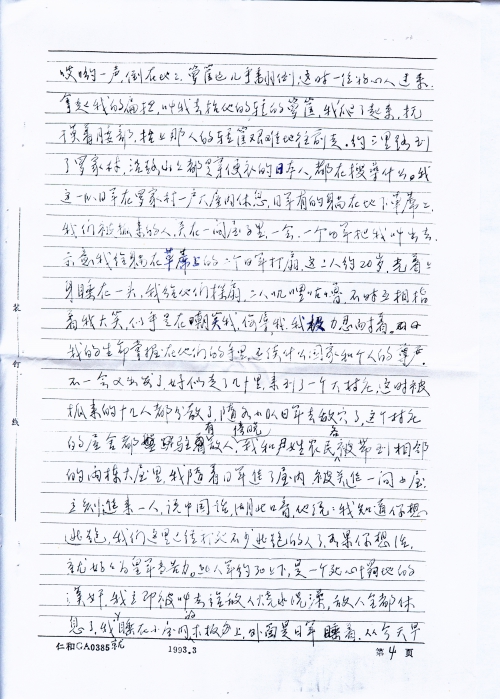

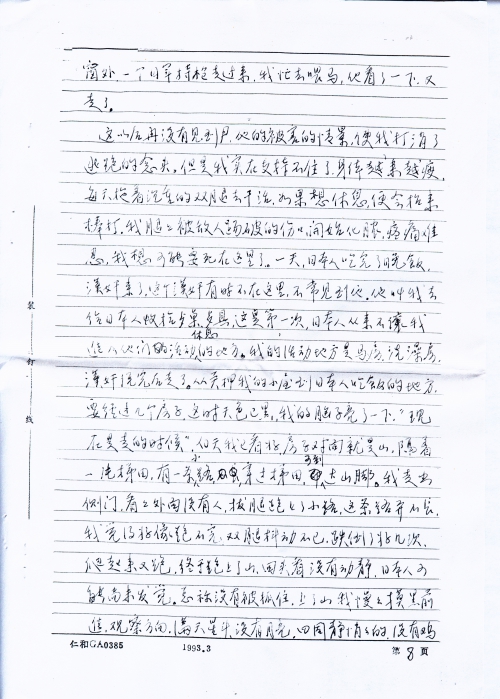

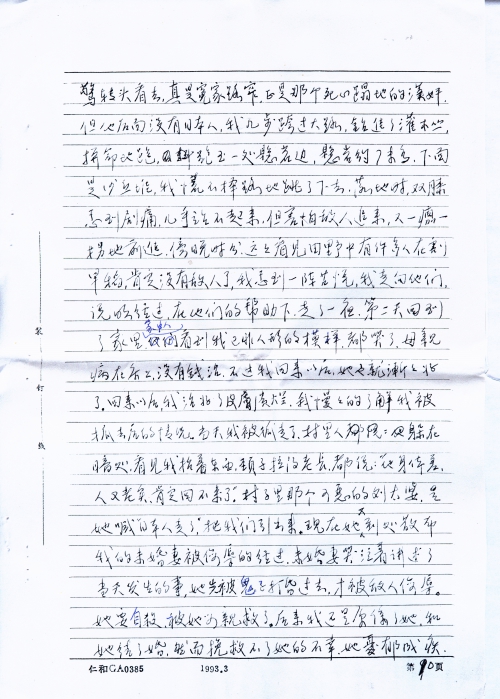

这以后再没有见到尹,他的被害的情景,使我打消了逃跑的念头,但是我实在支持不住了,身体越来越瘦,每天拖着沉重的双腿去干活,如果想休息,便会招来棒打。我腿上被敌人踢破的伤口开始化脓,疼痛难忍,我想可能要死在这里了。一天,日本人吃完了晚饭,汉奸来了,这个汉奸有时不在这里,不常见到他。他叫我去给日本人收拾餐桌、餐具,这是第一次,日本人从来不让我进入他们的活动休息的地方。我的活动地方是马房、洗澡房,汉奸说完后走了。从关押我的小屋到日本人吃饭的地方,要经过几个房子,这时天色已黑,我的脑子亮了一下,“现在是走的时候”。白天我已看好,房子对面就是山,隔着一片梯田,有一条小路,穿过梯田,可到达山脚。我走出侧门,看看外面没有人,拔腿跑上了小路,这条路并不长,我觉得好像跑不完,双腿抖动不已,跌倒了好几次,爬起来又跑,终于跑上山,回头看没有动静,日本人可能尚未发觉。总算没有被抓住,上了山我慢慢抹黑前进,观察方向,漫天星斗,没有月亮,四周静悄悄的,没有鸡鸣和犬吠,都被强盗们吃光了,我一个人在黑夜的山里闯,也不知道有什么鬼怪了,最怕的倒是活鬼日本人,怕他们突然从哪里窜出来,走到半夜时分,发现前面山坡上房子有灯光,一个日本人在叫喊什么,我立即折转方向走。天快亮时,我不能再走了,因为恐怕还没有走出日本人的驻地。这里是丘陵地,树木稀少,我只好钻进稻田中,好久没有下雨了,田中干涸,稻子也没有人来收割。我饿了剥着谷子吃,太阳蒸大[烤]的使人透不过气来,我静候着不敢动弹,[倾]听着四周的动静,熬到天黑,爬起来继续往前走,一整夜跌跌撞撞,走走停停,天快亮时来到一处山坡上,准备下坡,走到半山坡,薄雾中我看见一个日军光着上身坐在下面,面向山下,我惊出一身冷汗,赶快蹲下来,轻步后退,两眼盯住日军的后背,幸好没有发觉我,我急忙跑开这个地方,我更加小心了,原来还没有走出日军的驻地。我尽量避开房屋和大陆,现在山上树木草丛多了,可以在白天隐蔽前进。走到下午有一条大路横在面前,必须穿过大路,才能到达山那边,我观察了很久,路上没有人走,于是我疾步横穿大路,不料有一个人正从大路那头走来,离我约100米,他喊着:“苦力跑了的不行的。”我一惊转头看去,真是冤家路窄,正是那个死心塌地的汉奸,但他后面没有日本人,我几步跨过大路,钻进了灌木丛,拼命地跑,跑至一处悬岩边,悬岩约7米多,下面是沙丘堆,我慌不择路地跳了下去,落地时,双膝感到剧痛,几乎站不起来,但害怕敌人追来,又一瘸一拐地前进,傍晚时分,远远看见田野中有许多人在割旱稻,肯定没有敌人了,我感到一阵喜悦,我走向他们,说明经过,在他们的帮助下,走了一夜,第二天回到了家里,家中人看到我已非人形的模样,都哭了,母亲病在床上,没有钱治,不过我回来以后,她也就渐渐好了。回来以后,我治好了皮肤溃烂,我慢慢地了解我被抓去后的情况。当天我被抓走了,村里人躲在暗处,看见我抬着东西,颈子拉得老长,都说:“他身体差,人又老实,肯定回不来了。”村子里那个可恶的刘太婆,是她喊“日本人走了”,把我们引出来。现在她又到处散布我的未婚妻被侮辱的经过,未婚妻哭泣着讲述了当天发生的事,她先被鬼子打昏过去,才被敌人侮辱。她要自杀,被她母亲救了。后来我还是原谅了她,和她结了婚,然而挽救不了她的不幸,她忧郁成疾,二年后去世,她的母亲嫁给一个农民,不久也去世,在沦陷的这段时间里,生活没有来源,继父原来经营小贩,并捕鱼为生,母亲在家里喂猪,他们终年辛苦,想送我上学,现在一切被抢光了,依靠借贷过日子,全家几乎沦街乞讨。1945年日本投降以后,我不能再依靠父母了,流落在衡阳市。母亲早年去世,临终前还抓住我的手大叫:“日本人来了,快走”。日本人毁了我的全家,毁了我的一生,由于受敌人拷打,胸部腰部膝关节经常作痛。特别是精神上的创伤无法医治,我患了严重神经动能紊乱症,失眠,噩梦常梦落入魔掌,被日军掳获。还有未婚妻受辱之事,每天无时不在我的心头浮现,这是我终生难忘的奇耻大辱。使我心灵上遭受痛苦的折磨,这种折磨一直要到永远永远。虽然我当时没有死在日本人的手下,然而他们仍然在用锁链镣铐着我,在用皮鞭抽打着我的心灵,如果能报仇雪恨,也许可以减轻这种痛苦,然而这是不可能的了,如果能用诅咒致敌人于死地,我可以日以继夜地进行诅咒,我写的太简单了,我没有把当时受侮辱受拷打、迫害的情景完全写出来。今后,我还要补充、改写,如有可能,用英文写出,向国外国内刊物寄出,控诉敌人的暴行,诉说亡国奴的痛苦,以教育后人。

受害人:罗运蒋

1973.7.26于深圳